Wo sind sie

geblieben ?

Der

„Flaschenhals" von Schlüsselburg

1942/43.

- Die Schlacht zwischen Leningrad und den Wolchow - Sümpfen

Im Herbst 1941 glaubte Hitler

noch, Leningrad aushungern zu können, aber schon im Frühjahr 1942 mußte er

erkennen, daß dies ein verhängnisvoller Fehler gewesen war. Die Stadt

kapitulierte nicht.

Nun erhielt Feldmarschall von

Manstein den Befehl, mit seiner 11. Armee, die gerade Sewastopol erobert

hatte, auch Leningrad zu Fall zu bringen. Die Mahnungen der obersten deutschen

Führung, die 11. Armee im Süden zu belassen, trafen bei Hitler auf taube

Ohren. Er wollte Leningrad haben.

Feldmarschall von Manstein

entwickelte einen genialen und zugleich einfachen Platz. Mit drei Korps wollte

er von Süden her die sowjetischen Stellungen überrennen, am Stadtrand

anhalten und mit zwei Korps nach Osten eindrehen, die Newa überschreiten, um

so dann Leningrad einzudrücken.

Dieser Plan wurde durch den

Spionagering „Rote Kapelle" nach Moskau verraten, und Stalin handelte

sofort. Er konzentrierte an der Wolchow-Front alle Verbände: sechzehn Schützendivisionen,

neun Brigaden und fünf Panzerbrigaden. Mit dieser gewaltigen Streitmacht trat

er zum Gegenangriff an. Am 27. August 1942 stürmten seine Divisionen gegen

den deutschen „Flaschenhals" von Schlüsselburg. Zwölf Kilometer tief

kämpften sich die sowjetischen Divisionen nach Westen vor und kamen bis dicht

an die Kirow-Bahn heran. Der „Flaschenhals" war damit bis zur Mitte

eingeschnürt.

Angesichts dieser Lage blieb

Manstein nichts anderes übrig, als seine Leningrad-Offensive abzubrechen und

der hart bedrängten 18. deutschen Armee zu Hilfe zu kommen. In überaus

harten Kämpfen gelang es Mansteins Verbänden schließlich, die Russen zurückzuwerfen.

Der September und der Oktober

vergingen. Im November zeichnete sich bereits die Tragödie von Stalingrad ab.

Mansteins Armee fehlte nun im Süden. Ohne daß Manstein seine Aufgabe vor

Leningrad hätte erfüllen können, berief Hitler ihn und seine Armee ab. Der

Feldmarschall verließ die Bühne Leningrad und verschwand südwärts. Zurück

blieb Generaloberst Lindemanns 18. Armee, die sich eingrub, wahre

unterirdische Städte erbaute und im übrigen darauf wartete, was nun seitens

der Russen geschehen würde. Daß sich diese nach dem Abzug Mansteins die

Chance, erneut operativ zu werden, nicht entgehen lassen würden, darüber war

sich Lindemann klar.

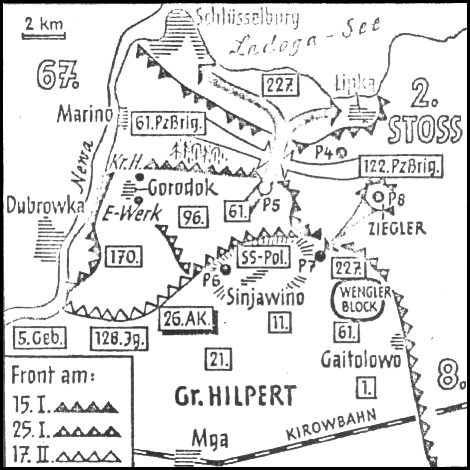

Und so kam es auch. Am 12.

Januar 1943, bei arktischer Kälte und Schneesturm, griff der

Oberkommandierende der Wolchow-Front, General Goworow, den

„Flaschenhals" von Schlüsselburg zum zweitenmal an. Ein Trommelfeuer

aus über 4000 Rohren eröffnete die zweite Ladoga-Schlacht. Während die 2.

russische Stoßarmee von Osten her antrat, stürmten die Divisionen der 67.

Roten Armee über den Ladogasee und über die Newa gegen die deutschen

Verteidiger an. Fünf Schützendivisionen und eine Panzerbrigade allein im

Raum Marino-Gorodok gegen eine einzige deutsche Division, die 170. ID.

Das Ziel der zweiarmigen

sowjetischen Offensive war das gleiche wie das der ersten: Durchstoß bis zur

Kirow-Bahn und Einkesselung der 18. deutschen Armee.

Im Mittelpunkt dieser Kämpfe

standen in erster Linie die Regimenter der 170. und 227. Infanteriedivision.

Die russische Infanterie wurde schonungslos und in Massen eingesetzt, aber

alle Versuche, die schwache deutsche Verteidigungsfront zu durchbrechen, waren

vorerst zum Scheitern verurteilt. Zu Tausenden blieben die Sowjets im MG-Feuer

der Deutschen tot oder verwundet liegen. Schwache deutsche Bataillone kämpften

bis zum Umfallen gegen einen haushoch überlegenen Feind, und es sah schon

fast so aus, als müßte General Goworow erneut eine furchtbare Niederlage

hinnehmen. Da geschah das Unglück. Bei Marino, an der Nahtstelle zwischen der

AA 240 und dem II./GR 401, gelang den Russen der entscheidende Durchbruch in

die deutsche HKL

(Hauptkampflinie).

Generalmajor Duchanow, der

Oberbefehlshaber der 67. russischen Armee, erkannte die sich ihm bietende

Chance und pumpte alles, was er an Kräften freimachen konnte, in die

Durchbruchslücke. Im „Flaschenhals" von Schlüsselburg drohte das

Chaos auszubrechen. Gelang es Duchanow, die Stellungen der deutschen 170. ID

zu durchstoßen, dann stand er vor den beherrschenden Sinjawino-Höhen, und

der Weg zur Kirow-Bahn und ins rückwärtige Gebiet der 18. deutschen Armee

war für ihn frei.

Generaloberst Lindemann, ein

illusionsloser Armeeführer, sah sich in diesem kritischen Moment gezwungen,

seine einzige Reserve, die kampferprobte 96. ID - die freilich nur aus 5

Bataillonen bestand -, ins Gefecht zu werfen. Schweres feindliches

Artilleriefeuer, das Tag und Nacht hindurch anhielt, und die schwierigen Geländeverhältnisse

machten jedoch einen sofortigen Gegenstoß unmöglich und verzögerten diesen

um ganze 24 Stunden. Anstatt schon am 12. Januar in den Kampf einzugreifen, mußte

die 96. ID bis zum Morgen des 13. Januar warten.

Über dem Sumpf-, Wald- und

Steppengebiet südlich von Leningrad liegt das undurchdringliche Dunkel der

Januarnacht. Ununterbrochen knirschen die Räder der Lastautos und die

eisernen Reifen zweirädriger Pferdewagen über die holprigen Wege und

Nachschubstraßen. An den Kreuzungen stehen vermummte, vor Kälte schlotternde

Verkehrsposten und winken schweigend mit ihren kleinen, abgedunkelter.

Laternen.

Wie schon einmal, rollen auch

heute wieder Artillerie, Infanterie und Panzer aus dem Raum Leningrad zur

Newa-Front. Über Glatteis und durch metertiefe Schneeverwehungen quälen sich

riesige Transportlastwagen» gepanzerte Mannschaftswagen, verhüllte Geschütze,

modernste Flak

(Fliegerabwehrkanonen), gedrungene T-34 Panzer und, an die

Laster angekoppelt, kleine Pak

(Panzerabwehrgeschütze).

Immer wieder entstehen

kilometerlange Stauungen. Offiziere eilen herbei, fluchen, kommandieren.

Motoren heulen auf, Peitschenschläge knallen, und auf geheimnisvolle Weise

entwirrt sich die endlose Schlange wieder, strebt an bestimmten markierten

Punkten in verschiedene Richtungen auseinander.

In dieser turbulenten Bewegung

von Menschen, Motoren und Waffen ist eine Energie zu spüren, die sich schon

bei der ersten Belagerung von Leningrad in fast übermenschlicher Ausdauer

manifestierte.

Dieselben Truppenbewegungen

unter nicht minder harten Witterungsbedingungen vollziehen sich zur Stunde

auch im Osten der Wolchow-Front und auf dem meterdicken Eis des Ladogasees.

Insgesamt drei voll- und neuausgerüstete, mit den modernsten Waffen

ausgestattete Sowjetarmeen marschieren auf, um zwischen Schlüsselburg, Lipka

und Sinjawino den sogenannten deutschen Flaschenhals zu durchstoßen und die

deutsche 18. Armee zu vernichten. Nach Stalins Willen soll den Deutschen eine

vernichtende Niederlage zuteil werden. Der Zeitpunkt hierfür ist so günstig

wie noch nie zuvor. Überall im Osten ist die deutsche Front überdehnt und

besteht - man schreibt den 11. Januar 1943 - aus mehr oder minder

zusammengekratzten Verbänden, die zu werfen nach Ansicht des sowjetischen

Oberkommandos jetzt die Stunde gekommen ist.

Bei Rschew, bei Welikije Luki

und Demjansk, um nur einige gefährdete Frontabschnitte zu nennen, geht es um

die Existenz von ganzen Armeen. Sie stehen schon seit Wochen in schweren,

blutigen und verlustreichen Abwehrkämpfen und werden, darüber ist sich der

STAWKA

(Sowjetisches Oberkommando)

im klaren, keine Hilfestellung geben können,

wenn der Sturm südlich des Ladogasees losbrechen wird.

Es ist kurz nach Mitternacht,

als die Lagebesprechung im Gefechtsstand der 45.Gardeschützendivision zu Ende

geht

(nach sowjetischen

Dokumentationen).

In der Enge der Bauernkate, die

Generalmajor A. A. Krasnow als Gefechtsstand dient, ist die Luft zum zerneiden

dick. Der Zigarettenqualm hängt wie eine Wolke unter der niedrigen

Balkendecke.

Zwei Stunden wurden dazu

verwendet, Detailfragen des für den kommenden Morgen angesetzten Angriffs aus

dem kleinen Brückenkopf heraus zu erörtern. Ermüdende Einzelheiten, die

jedem Regimentskommandeur längst bekannt sind. Krasnow selbst, bekannt und

gefürchtet wegen seines temperamentvollen Wesens, hatte die Stabsbesprechung

mit einer für ihn ungewöhnlichen Sachlichkeit geführt. Außer General

Krasnow ist nämlich noch ein zweiter ranghoher Offizier anwesend: Matwejew,

Kriegsrat der Armee und eine der einflußreichsten Persönlichkeiten der

Heeresgruppe. Er hatte sich an der Lagebesprechung und der folgenden

Befehlsausgabe mit keinem Wort beteiligt, sondern war im Hintergrund

geblieben, auf einer Munitionskiste sitzend, scheinbar uninteressiert zuhörend.

Nachdem es wirklich nichts mehr

zu besprechen gibt, erwarten die Regimentskommandeure die übliche Schlußansprache

des Generals. Aber es kommt anders. General Krasnow dreht sich zum Kriegsrat

um, nickt diesem zu. Der steht auf und geht zum Kartentisch, legt die Hände

wortlos auf die Karte, so daß die eine westlich und die andere nördlich des

„Flaschenhalses" von Schlüsselburg liegt. Dann führt er beide langsam

nach vorn, bis dort, wo die Stadt Mga und die Kirow-Bahn eingezeichnet sind,

und vereinigt sie mit einem energischen Ruck.

Sie haben ihn verstanden:

Einschließung der deutschen 18. Armee von Westen und Norden.

Als Oberst Babschenko, 38 Jahre

alt und ein Hüne von Mann, von der Besprechung zurückkommt, gibt er seinem

Ordonnanzoffizier den Befehl, für drei Uhr alle Bataillonskommandeure

herzubeordern.

„Genosse Oberst, wir haben

ein Uhr nachts", wagt der Unterleutnant einzuwenden. „Wir feiern ein

Fest. Dazu ist es nie zu spät", erwidert der Oberst.

„Und nun verschwinden Sie

schon."

„Zu Befehl", erwidert

der Ordonnanzoffizier. Er läuft zum Nachrichtenbunker und ruft die

Bataillonsgefechtsstände an.

Im engen Unterstand des

Obersten sind auf einem Tisch Zeitungen ausgebreitet, auf denen einige

Feldflaschen mit Wodka und statt der Gläser säuberlich aufgeschnittene,

leere amerikanische Konservenbüchsen stehen.

Inzwischen sind alle

eingetroffen. Tartajow, der Major und dienstälteste Bataillonskommandeur, mit

der strengen Pünktlichkeit des alten Militärs, die anderen zwei Minuten früher

oder später. Hauptmann Sipjadom, der das II. Bataillon führt, kommt als

letzter mit fünf Minuten Verspätung an. Er war im Gefechtsstand noch

aufgehalten worden. Bei Sipjadoms Bataillon läuft derzeit eine Sonderaktion

der Pioniere, deren Ergebnis er noch abwarten wollte.

„Ich bitte wegen der Verspätung

um Verzeihung", entschuldigt sich der Hauptmann.

„Schon gut", winkt der

Oberst ein wenig herablassend ab. Er lädt die Kommandeure und Adjutanten ein,

sich einzuschenken. Als jeder versorgt ist, sagt er:

„Genossen, ich habe Sie zu

dieser ungewöhnlichen Stunde einberufen, um uns vor dem Angriff noch einmal

die Gelegenheit zu geben, beieinander zu sein und uns in die Augen zu sehen.

Vielleicht erleben wir nicht alle die Stunde des großen Sieges, aber die

Division, unser Regiment wird sie erleben. Trinken wir darauf. Es lebe die

Rote Armee. Es lebe der Sieg über die Faschisten."

Obgleich der Wodka gut und

reichlich ist, will keine Stimmung aufkommen. Selbst der Oberst kommt heute

nicht in Stimmung, so daß er schon nach einer Stunde zu seinen

Bataillonkommandeuren sagt:

„Freunde, es ist Zeit. In

wenigen Stunden geht es in den Kampf." Alle erheben sich. Er drückt

jedem die Hand, und einer nach dem anderen geht hinaus.

„Was Neues?" fragt der

Obergefreite Rupp um

sieben Uhr zehn seinen Kameraden, den Gefreiten Ernst Doren, als er ihn im

MG-Stand 9 ablöst.

Doren, durchgefroren und hundemüde,

antwortet: „Was soll's schon geben? Immer dasselbe." Er packt seine MPi

(Maschinenpistole), die vier Handgranaten, die er achtlos in sein Koppel

steckt, das Sturmgepäck.

„Ich geh' jetzt. Wenn's

Kaffee gibt, schick' ich dir eine Feldflasche nach vorn."

„Ist in Ordnung", sagt

Rupp. Er beobachtet, wie das bei jeder Wachablösung Vorschrift ist, mit dem

Fernglas das jenseits der Newa liegende Niemandsland, den Uferstreifen davor,

den zugefrorenen, tief verschneiten Fluß. Plötzlich stutzt er. Im Glas hat

er die gut erkennbaren russischen Stellungen. Merkwürdig ist das.

„He, Doren!" ruft er

nach dem Kameraden, der gerade um die Grabenecke biegen will. „Komm doch

noch mal her."

„Mann", sagt der

widerwillig und kehrt in den MG-Stand zurück. „Was ist jetzt wieder los,

Rupp? Ich bin müde, verstehst?? Müde und durchgefroren."

Rupp packt den Kameraden am Arm

und deutet feindwärts.

„Was ist los bei denen? Da

stimmt doch was nicht!"

„Was stimmt nicht?"

fragt Doren gereizt.

„Kein Schwanz zu sehen",

stößt Rupp erregt hervor. „Und die Landschaft drüben ist wie

ausgestorben. Wo die doch sonst um diese Zeit ihre Morgensuppe nach vorn

schleppen."

„Na ja", brummt Doren.

„Vielleicht haben sie ihr Frühstück um 'ne Stunde vorverlegt. Mir ist das

scheißegal."

Der Obergefreite Rupp setzt das

Glas ab und blickt Doren aus zusammengekniffenen Augen forschend an.

„Doren, du hast wieder mal

gepennt!" wirft Rupp seinem Kameraden vor. Dann nimmt er den Feldstecher

wieder hoch.

„Nun hör schon auf!"

unterbricht ihn Doren. „Ich hab' schlappgemacht. Geb's ja zu. Drei Wachen in

einer Nacht. Wer hält das aus?"

Rupp hatte einen leisen Pfiff

ausgestoßen. Als er jetzt sein Gesicht Doren zuwendet, ist er kreidebleich.

„Schau mal runter zum Fluß",

sagt er, drückt Doren das Fernglas in die Hand und schiebt ihn dicht an die

Brustwehr des MG-Standes.

Doren blickt durch das Glas.

Eine, zwei Sekunden Stille. Dann treten plötzlich Schweißperlen auf seine

Stirn.

„Das darf doch nicht wahr

sein", stammelt er. „Fußspuren auf der Newa: Dutzende. Sie ziehen sich

über den ganzen Fluß hin und enden direkt an der von der Kompanie

ausgelegten Draht- und Minensperre." Noch nie hatte der Gegner einen Fuß

über die Newa gesetzt. Die Sowjets verließen ihre Stellungen ebensowenig,

wie es die Grenadiere des Grenadierregiments 391 (GR 391) taten.

Feindseligkeiten tauschten nur die Artilleristen hüben und drüben aus.

„Glaubst du, die Russen haben

in der Nacht die Minen weggeräumt?" fragt der Gefreite Doren den

Kameraden kleinlaut.

„Wie soll ich das von hier

aus feststellen? Hol den Feldwebel her. Der Odenbach soll sich das selber

ansehen." „Ja, natürlich", murmelt Doren und hastet davon. Einige

Minuten später trifft Feldwebel Odenbach im MG-Stand 9 ein, halb angezogen.

Über den Strickpullover hat er sich rasch den Mantel geworfen. „Doren hat

mir schon gesagt, was los ist", kommt er der Meldung des Obergefreiten

zuvor. „Das Glas, Rupp!"

Ein kurzer Blick zum Fluß.

Dann sagt der Feldwebel: „Kriechen Sie bis zum Steilhang vor, Rupp!" Er

schnallt dem verdutzten Doren das Koppel ab und drückt das eine Ende Rupp in

die Hand, während er das andere festhält. „Los, jetzt! Und vorsichtig, daß

Sie nicht abrutschen."

Rupp kriecht mit vorsichtigen

Bewegungen auf die überhängende Schneewächte, die sich an dieser Stelle des

Steilufers gebildet hat, bis er einen Blick in die Tiefe werfen kann.

„Was sehen Sie?" ruft

ihm sein Zugführer ungeduldig und vor Kälte mit den Zähnen klappernd, zu.

„Komme zurück", antwortet der Obergefreite.

„Also?" fragt Odenbach,

als Rupp, krebsrot vor Anstrengung, sich auf die Grabensohle gleiten läßt.

„Alle Drahthindernisse

zerschnitten, Minen wahrscheinlich ausgebuddelt, und die spanischen Reiter

sind auseinandergezerrt, so daß überall breite Lücken sind", meldet

Rupp dem Feldwebel.

„Ist euch klar, was das

bedeutet?" fragt er Rupp und Doren, während seine Wangenmuskeln heftig

arbeiten. „Die Russen greifen heute an!" „Das kommt mir auch so vor,

Herr Feldwebel", pflichtet Rupp ihm bei. „MG schußklar halten und

Augen auf!" ermahnt Odenbach den Obergefreiten. „Und wenn's wirklich

losgeht, Rupp, Nerven behalten! Rankommen lassen bis auf zweihundert Meter.

Dann erst reinhalten. So, und jetzt muß der Chef verständigt und das

Bataillon benachrichtigt werden. Doren, Sie alarmieren inzwischen die Züge,

aber dalli, Mann."

Doren rennt los und spürt mit

einem Male keine Müdigkeit mehr. Außerdem ist er heilfroh, daß der

Feldwebel nicht gefragt hat, wieso die Spuren nicht schon eher entdeckt

wurden. Kurz darauf hat er den ersten Bunker erreicht, reißt die Tür auf und

brüllt hinein: „Alarm! Alarm!"

Fünf Minuten später gellen

die Trillerpfeifen im gesamten Verteidigungsabschnitt des I. Bataillons GR

391, das zur 170. Infanteriedivision gehört. Diese hat mit der Masse ihrer

Verbände den Newa-Abschnitt zwischen Dubrowka im Süden und Marino im Norden

zu verteidigen.

Weitere sieben Minuten später

- es ist sieben Uhr fünfunddreißig wird die Morgenstille an der Newa-Front,

im „Flaschenhals" von Schlüsselburg, von einem gewaltigen Donnerschlag

zerrissen.

4300 sowjetische Geschütze

aller Kaliber nehmen die Verteidigungsstellungen der 170. und 227. deutschen

Infanteriedivision unter Beschüß, die jeweils nur ganze 15 km lang sind. Das

bedeutet für einen Streifen von sechs Metern ein russisches Rohr. Es ist ein

Stahlgewitter, wie es die Landser hier oben im Norden seit Beginn des Krieges

noch nicht erlebt haben.

Die Welt südlich des

Ladogasees versinkt in Feuer, Rauch, Explosionsblitzen und hochgeschleuderten

Eis- und Schneemassen. Über 700 „Stalinorgeln"

(Raketengeschütze)

unterstützen die russische Artillerie, und die sowjetischen Kriegsschiffe im

Hafen von Leningrad feuern unentwegt ihre Breitseiten ab. Das tiefverschneite,

frostklirrende Land wird umgepflügt und in eine krachende, berstende Hölle

verwandelt.

Zwei Stunden und zwanzig

Minuten dauert dieser Feuerorkan, mit dem die Sowjets die 3. Ladoga-Schlacht

eröffnen.

„Diesmal wird's ernst",

sagen die Männer der 170. und 227. Infanteriedivision, die wehrlos in ihren

Kampfständen, Stützpunkten und Bunkern dem russischen Trommelfeuer

ausgesetzt sind.

Es sind zumeist gute, tief in

die Erde eingelassene Bunker. In anderthalb Jahren Leningrad- und

Wolchow-Krieg sind ganze unterirdische Städte entstanden, haben sich die

Grenadiere der beiden Infanteriedivisionen wie Maulwürfe in den Boden gewühlt.

Die Russen wissen das. Deshalb

haben sie ihre ganze verfügbare Artillerie in diesem Abschnitt

zusammengezogen, um die deutschen Stellungen zu zerschlagen. Sie leisten ganze

Arbeit und verlegen die Feuerwalze bis tief ins deutsche Hinterland. Es gibt

keine deutsche Batterie, die nicht unter schwerstem Beschuss liegt, keinen

Befehlsstand, der vom Feuerorkan verschont bleibt. Sogar die Querverbindungen

und Anmarschwege des XXVI. (26.) deutschen Armeekorps werden systematisch mit

einem Hagel von Granaten belegt.

Innerhalb kürzester Zeit sind

die meisten Telefonverbindungen zerstört. Die Störungssucher sausen los und

versuchen, zumindest die aller wichtigsten Fernsprechverbindungen

wiederherzustellen. Ein hoffnungsloses Unternehmen. Da helfen weder

Einsatzwille noch Kühnheit. Der Mensch wird zum hilflosen Wesen, das zusehen

muß, wie die entfesselte Technik mit grandioser, fast mathematischer Gründlichkeit

all das zerstört, was Menschenhände in Wochen und Monaten aufgebaut hatten.

Hinter der Wand aus Feuer und

Eisen stehen die russischen Angriffsdivisionen sprungbereit. Im Osten

Generalleutnant W. S. Romanowskis 2. sowjetische Stoßarmee mit sieben Schützendivisionen

und einer Panzerbrigade. Die deutsche Verteidigungsfront ist zirka 13

Kilometer breit und wird von der verstärkten 227. Infanteriedivision (227. ID)

unter

General von Scotti

verteidigt. Aus dem Westen - der Leningrad-Front -greift General Duchanows 67.

Armee an. Ihr gegenüber liegt die von General Sanders befehligte 170.

Infanteriedivision.

Das Operationsziel der Sowjets

ist für die deutsche Führung kein Geheimnis: Die Russen werden diesmal mit

allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln versuchen, den „Flaschenhals"

von Schlüsselburg, der die russische Landverbindung nach Leningrad

unterbindet, einzudrücken, um dann gemeinsam nach Süden bis zur Kirow-Bahn

durchzustoßen.

Die angelaufene Operation der

Sowjets ist nicht die erste dieser Art. Schon zweimal haben sie gewaltige

Anstrengungen unternommen, den deutschen Sperrriegel zu sprengen. Beide

Offensiven scheiterten unter blutigen Verlusten.

Was die jetzige Offensive von

den anderen unterscheidet, ist lediglich die Tatsache, daß es den Russen

gelungen ist, den riesigen Aufmarsch ihrer Truppen zu verbergen bzw. zu

verschleiern. Das Überraschungsmoment ist auf ihrer Seite.

Um den Obergefreiten Rupp

bricht die Hölle los. Einschlag liegt neben Einschlag. Der Lärm der

explodierenden Geschosse ist eine körperliche Marter ohnegleichen. Der

Obergefreite liegt auf der Grabensohle und preßt die Fäuste an die Ohren.

Das Getöse ist kaum auszuhalten.

Granaten zerhacken die Erde,

fetzen in den betonhart gefrorenen Boden. Die Splitter klirren gegen die

Grabenwände, dringen oft gar nicht durch und sausen als gefährliche

Abpraller kreuz und quer durch die Gegend.

Das ist kein gewöhnlicher

Feuerüberfall, sondern der Auftakt zu einer furiosen Vernichtungsschlacht.

Die Minuten dehnen sich zur

Ewigkeit. Und die Landser in den Gräben, Bunkern, MG-Ständen und Vorpostenlöchern

denken immer dasselbe: Es muß doch einmal aufhören. Doch der Feuerorkan

nimmt an Heftigkeit nicht ab, im Gegenteil, er steigert sich von Minute zu

Minute.

Der Verteidigungsbereich des I.

Bataillons liegt jetzt unter dem Beschuss mehrerer „Stalinorgel"-

Batterien. Die heulenden, ungleichmäßig und mit fürchterlichem Jaulen

einschlagenden Raketen sind schlimmer als die größten Artilleriebrocken; sie

entnerven einen Mann, lassen ihn beben vor Angst.

Nach vierzig Minuten verschiebt

sich die sowjetische Feuerwalze ostwärts in Richtung Gorodok, Elektrizitätswerk,

Ringstraße bis hinüber in den Abschnitt des Grenadierregiments 401 (GR 401)

und bis zu den Sinjawino-Höhen.

Das in Hunderten von Schlachten

geschulte Ohr der Grenadiere erkennt sofort, wenn das feindliche Feuer zurückverlegt

wird; selbst wenn diese Verschiebung nur unmerklich und raffiniert,

verschleiert (Einsatz starker Granatwerferverbände auf die vorderste HKL)

geschieht.

Das ist der Augenblick, in dem

der feindliche Angriff zu erwarten ist. Wehe dem Landser, der nicht

rechtzeitig hinter dem MG, hinterm Gewehr liegt. Die Russen kommen schnell,

sehr schnell. Und mancher Soldat, der das Artilleriefeuer heil überstanden

hat, büßt sein Leben ein, weil er vom Feind überrascht wird.

Der Obergefreite Rupp kennt die

Gefahr. Er reißt sich zusammen, schüttelt Dreck und Schnee ab und kauert

sich hinter das MG, das den Feuersturm wie durch ein Wunder heil überstanden

hat. Durchladen l Hebel auf Dauerfeuer! Und nun ein Blick durch die

Sichtblende.

Im gleichen Augenblick schlägt

unmittelbar vor dem MG-Stand ein Geschoß in den Boden. Der Luftsog der

explodierenden Granate schleudert den Obergefreiten gegen eine Munitionskiste.

Ein zweiter, brüllender

Einschlag, dicht neben dem ersten. Der MG-Stand geht in Fetzen. Die Balken

werden hoch in die Luft geschleudert.

„Ratsch-Bumm!"

registriert Rupp mechanisch. Das kurze, fauchende Geräusch des rasanten

Geschosses ist unverkennbar. Sie greifen an!

Als Rupp sich mit starken

Schmerzen im Rücken aufrichtet, stürzt Unteroffizier Eppler, sein Gruppenführer,

in den MG-Stand. Er brüllt dem Obergefreiten etwas zu, das dieser nicht

verstehen kann. „Ich bin wie taub!" schreit der Obergefreite zurück.

Eppler, mit hochrotem und schweißbedecktem Gesicht, jagt an Rupp vorbei, reißt

das Maschinengewehr hoch, das am Boden liegt, und befreit es von den schützenden

Lumpen. Sie wurden um das Schloß gewickelt, um ein Einfrieren desselben zu

verhindern. In diesem Moment gibt es eine fürchterliche Explosion.

Volltreffer!

„Deckung!" schreit Rupp.

Dann sieht er, wie der halbe

MG-Stand auf ihn zukommt, Schnee- und Eismassen, die auf ihn herabstürzen und

ihn zu begraben drohen, Rupp kennt solche Situationen. Er rudert wild mit

Armen und Beinen, und es gelingt ihm, sich aus dem Dreck- und Balkengewirr zu

befreien. Halb blind kriecht er einige Meter nach vorn, wo noch vor wenigen

Sekunden die Brustwehr war. Die russische Granate hat sie abrasiert, die Erde

ist wie eingeebnet.

Der Unteroffizier ist tot. Von

Granatsplittern durchsiebt, liegt er blutend im Schnee und hält mit seinen Fäusten

das Maschinengewehr fest. Da taucht plötzlich Feldwebel Odenbach im zertrümmerten

MG-Stand auf. Er übersieht mit einem Blick die Situation. Er zerrt die Leiche

aus dem MG-Stand. Zwei Landsern der 2. Gruppe, die eben durch den Stichgraben

stürzen, ruft er zu: „Schafft den Toten weg!"

In den engen Stellungsgräben

und Kampfständen ist weder Platz für Verwundete noch für Tote. Das

Hauptkampffeld muß frei sein. Das mag unmenschlich erscheinen, aber oft kam

es vor, daß die in die Gräben eingedrungenen Rotarmisten eigene und deutsche

Tote als Kugelfang vor sich auftürmten und als Deckung benutzten. Als

Feldwebel Odenbach in den MG-Stand zurückkommt, lehnt Rupp

mit kreidebleichem Gesicht da.

Er steht noch unter der Schockeinwirkung, das ist deutlich zu erkennen.

„Rupp, reißen Sie sich gefälligst

zusammen! Das MG in Stellung!"

Odenbachs befehlsgewohnte

Stimme und seine entschlossene Miene dulden keinen Widerspruch und auch keine

Schwäche. Rupp überwindet sein Entsetzen, packt das MG und bringt es an die

von Feldwebel Odenbach bezeichnete Stelle.

„Glauben Sie nur nicht, Rupp",

sagt Odenbach, während er eilig Schnee- und Eisklumpen mit den bloßen Händen

wegräumt, um dem MG das nötige Schußfeld zu geben, „daß mir so etwas

nicht auch an die Nieren geht. Aber wir dürfen jetzt nicht die Nerven

verlieren!"

„Tut mit leid, Herr

Feldwebel", sagt Rupp, „aber ich konnte den Anblick..."

„Schon in Ordnung."

Odenbach klopft dem bewährten Kameraden begütigend auf die Schulter.

„Einmal dreht jeder durch. Mir ging's nicht anders. Aber jetzt aufpassen,

die Russen werden gleich da sein. Ich schicke Ihnen Doren als Schütze zwei,

klar?"

„Ja, das wäre gut",

antwortet Rupp, während Odenbach davonstürzt.

Gegen alle Erwartungen bleibt

der Sturm auf die vorderste HKL des GR 391 noch aus. Zwar haben Sowjets in

Bataillonsstärke das Eis der Newa überschritten und sich bis an die

Drahthindernisse am diesseitigen Newa-Ufer herangearbeitet, den letzten

Schritt, die Überwindung des Steilufers, tun sie jedoch nicht.

Diese Verhaltensweise hat einen

besonderen Grund.

Obwohl General Duchanow, der

Oberkommandierende der 67. Armee, von der Wirkung seines schweren

Vernichtungsfeuers überzeugt ist, geht er dennoch auf Nummer Sicher. Er

spielt eine zweite Trumpfkarte aus: seine Jagd- und Schlachtfliegerverbände.

Er läßt die Geschwader genau in dem Augenblick los, als die Landser in dem

Glauben, das Artilleriefeuer glücklich überstanden zu haben, erleichtert

aufatmen.

Ratas russische Jagdflugzeuge)

und Il-2-Sturmgruppen von fünfzehn bis zwanzig Maschinen brausen, von

Nordosten kommend, auf die Verteidigungsstellungen der 170. ID zu. Rata-Jäger

greifen die deutschen Stellungen im Sturzflug an und feuern aus allen Waffen,

während die russischen Schlachtflugzeuge so tief über die deutschen

Stellungen hinweghuschen, daß sie mitunter von der Druckwelle ihrer eigenen

Bombenexplosionen hochgeschleudert werden.

Sie werfen Spreng- und

Splitterbomben, große und kleine. Dreißig Minuten dauert der Bomben- und

Bordwaffenangriff der sowjetischen Maschinen auf den „Flaschenhals" von

Schlüsselburg. Als die russischen Jagd- und Schlachtfliegerverbände dann

abdrehen und in nördlicher Richtung verschwinden, hinterlassen sie eine Trümmer-

und Kraterwüste.

Nach diesem Luftangriff liegt

die deutsche Verteidigungsfront in einer Art Agonie. Zuerst das furchtbare,

alles zertrümmernde Artilleriefeuer und jetzt der Bombenangriff. In den deustschen Stellungen herrschen Chaos, Verwirrung. Es gibt keinen Abschnitt im

deutschen Verteidigungssystem, der nicht einer Mondlandschaft gliche.

Zu diesem Zeitpunkt gibt

General Duchanow den Angriffsbefehl.

Die russischen Sturmregimenter

gehen vor. Dutzende roter und grüner Leuchtsignale steigen am jenseitigen

Newa-Ufer hoch.

Der Obergefreite Rupp starrt

hinter seinem MG 42 mit zusammengekniffenen Augen auf das Eis der Newa hinab.

Neben ihm liegt der Gefreite Doren.

„Mann, sieh dir das bloß

an", sagt dieser mit beklommener Stimme und tief beeindruckt von dem

Bild, das sich ihnen bietet.

Die Rotarmisten kommen in

dichten Angriffswellen über den Fluß, Hunderte, Tausende. Ohne Deckung nähern

sie sich lautlos den deutschen Stellungen.

„Die glauben bestimmt, wir

sind kaputt", wendet sich Doren an den

Kameraden.

E s sind die Regimenter der

sowjetischen 13. und 45. Schützendivision, die im Vertrauen auf die

vernichtende Feuerkraft der eigenen Artillerie und Schlachtflugzeuge

angreifen.

Rupp, den Finger am Abzug, das

MG auf Dauerfeuer eingestellt, macht unwillkürlich Zielübungen.

Die Hälfte des Flusses haben

die russischen Bataillone inzwischen hinter sich gebracht. Auf deutscher Seite

fällt kein Schuß.

„Noch 500 Meter", sagt

der Gefreite Doren. Rupp nickt bestätigend.

Er ist plötzlich derart nervös,

daß ihm der Schweiß ausbricht; obwohl es so kalt ist, daß der Atem vor dem

Mund gefriert.

Dann ist mit einemmal Feldwebel

Odenbach im MG-Stand. Er ist abgehetzt und quetscht sich zwischen Rupp und

Doren. Er schaut durch

das Glas.

Auch Odenbach, den so leicht

nichts beeindrucken kann, ist perplex. Abgesehen von der Tatsache, daß hier

mindestens zwei Regimenter angreifen, fasziniert ihn noch etwas anderes: Die

ersten russischen Angriffsreihen tragen keine Stahlhelme, sondern Tellermützen.

Odenbach kann dies durch sein scharfes Zeissglas deutlich erkennen.

Er setzt das Glas ab und reicht

es dem Obergefreiten Rupp.

„Schauen Sie mal durch",

fordert er diesen auf. „Das sind doch Matrosen, die da übers Eis stürmen.

Oder täusche ich mich?"

„Stimmt, Herr

Feldwebel!" bestätigt Rupp.

In der Tat, die ersten

Angriffsreihen der Russen bestehen aus Bataillonen von Rotbanner-Matrosen der

Baltischen Flotte. Sie sind eine Elite-Einheit der Roten Armee und haben

freiwillig die Spitze übernommen. Voraus gehen die Bataillonskommandeure mit

gezogenen Pistolen. Neben ihnen die Fahnenträger. Dahinter kommen die

Pioniere, die Sprengtrupps, Minenräumspezialisten und Flammenwerferkompanien.

Noch 500 Meter, 400,300. Die

Deutschen verhalten sich noch immer still. Kein MG tackert, kein Granatwerfer

ploppt.

Schon steigen die ersten „Urrä"-Schreie

auf, pflanzen sich durch die Reihen fort und schwellen zu einem gewaltigen

Chor an.

„Urrää - Urrää - Urrää!"

In dem felsenfesten Glauben,

der Widerstand der Deutschen sei durch den Feuerorkan der sowjetischen

Artillerie und Schlachtflieger zusammengebrochen, werden die russischen

Sturmregimenter von einer Euphorie erfaßt, die sie jede Vorsicht vergessen läßt.

Sie ahnen nicht, daß sie mitten ins Verderben rennen.

„Noch zweihundertfünfzig

Meter, Herr Feldwebel", mahnt der Obergefreite Rupp seinen Zugführer.

Odenbach nickt und schiebt eine

grüne Leuchtpatrone ein.

„Zweihundert Meter",

sagt neben ihm Rupp, den Zeigefinger am Abzugsbügel.

Da hebt Feldwebel Odenbach den

rechten Arm und knallt die grüne Leuchtrakete, das Signal für „Feuer

frei", aus dem Lauf.

Fast zur gleichen Zeit zischen

Hunderte von Leuchtzeichen in den Morgenhimmel, und schlagartig setzt das

rasende Tackern der Maschinengewehre, das Floppen der Granatwerfer und das

Rauschen und Fauchen der Artilleriegeschosse ein.

Die deutschen Waffen hämmern

in die Angriffsreihen der Rotbanner-Matrosen und mähen sie nieder. In Minuten

bilden sich auf dem Fluß wahre Berge von gefallenen Soldaten. Dennoch stürmen

die Nachfolgenden weiter, steigen über die Leichen hinweg,'bis auch sie, vom

Geschoßhagel erfaßt, verwundet oder tot zu Boden sinken.

Manchmal sieht es so aus, als würden

die Sturmregimenter in Panik geraten. Da und dort flitzen die Kompanien

auseinander oder ballen sich ängstlich zusammen, aber immer wieder gibt es

entschlossene Offiziere, Kommandeure, die rücksichtslos durchgreifen und die

Rotarmisten vorantreiben.

„Urrä Urrä!"

Sie rennen weiter, fanatisch

und gehorsam, bis auch sie der Tod erteilt.

Die Unterschätzung des Gegners

und die Überschätzung des eigenen Artilleriefeuers kosten die Sowjets an

diesem Morgen des 12. Januar 1943 Tausende von Toten und Verwundeten.

Ein kleines Häuflein deutscher

Landser, bestehend aus den Resten der Grenadierregimenter 391 und 401 und der

Aufklärungsabteilung 240 bei Gorodok, stoppt die rote Flut.

Die in der vergangenen Nacht

vom Gegner mit großer Kühnheit durchgeführten Minenräumungen sind umsonst

gewesen. Nicht eine Angriffswelle erreicht das deutsche Ufer. Nur ein paar

ganz verwegene Rotarmisten arbeiten sich bis zu den Drahthindernissen durch,

aber auch sie geraten ins Punktfeuer der deutschen Schützen und verbluten

zwischen durchgeschnittenen Drahtrollen und aus dem Schnee gebuddelten Minen.

Nachdem die dritte, die vierte

und auch die fünfte Angriffswelle im Räume Gorodok und Marino

zusammengeschossen ist, erlahmt die Kraft der sowjetischen Sturmregimenter

zusehends.

Da hilft es auch wenig, daß

der russische Battalionskommandeur, Major Psjol, mit letzter Energie das Blatt

zu wenden versucht und — die aussichtslose Lage sehr wohl erkennend - einem

seiner Ordonnanzoffiziere den Befehl gibt: „Telefonisten nach vorn. Wir

brauchen Artillerieunterstützung!" Nach Gefangenenaussagen

rekonstruierte Vorgänge.

Der junge Unterleutnant, einer

der letzten noch lebenden Offiziere des 333. Gardeschützenregiments, rennt in

den Kugelhagel der deutschen MG zurück, um einen Mann mit Tornisterfunkgerät

zu erreichen. Doch es gibt weit und breit kein solches Gerät. Man hatte

keines mitgenommen. Wozu auch? Seitens der russischen Führung war man der

festen Überzeugung, daß der Einbruch in die deutsche HKL gelingen würde.

Dann hätte die Artillerie immer noch Zeit genug gehabt, Telefonleitungen zu

den vorgeschobenen Beobachtern zu legen.

„Dann hol Pak heran",

befiehlt Major Psjol dem Unterleutnant, als dieser ihm von der

Ergebnislosigkeit seiner Bemühungen berichtet.

Der Unterleutnant rennt zum

zweiten Mal los. Aber die Sturmregimenter haben auch keine Pak mit.

Da packt den Major der Zorn. Er

schafft es mit Flüchen und Befehlen, an die siebzig Mann zusammenzubringen,

setzt sich an ihre Spitze und

greift wieder an.

Der Sturmversuch endet nach

zweihundert Metern im Geschoßhagel der Maschinengewehre der Aufklärungsabteilung

240 (AA 240) vor dem Krankenhaus von Gorodok.

Als der Major die

Aussichtslosigkeit seines Unternehmens erkennen muß und seine Männer tot

oder schwer verwundet zu Boden stürzen, jagt er sich eine Kugel durch den

Kopf.

Der einzige Überlebende dieses

Unternehmens, der junge Unterleutnant, selbst mehrfach verwundet, streckt die

Arme in die Höhe und torkelt auf die deutschen Linien zu. Völlig verstört

wird er von den Männern der AA 240 gefangengenommen.

Nachdem die Sturmdivisionen von

General Duchanows 67. Armee bei Gorodok und Marino keinen Fußbreit Boden

gewinnen konnten, setzt die sowjetische Führung ihre ganzen Hoffnungen auf

den Dubrowka-Abschnitt.

Im Zeitraum vom 20.7.1942 bis

15.9.1942 wurde mein Großonkel Otto Walter Friedrich dem Grenadier Regiment

399 unterstellt.

Vom 16.9.1942 bis 8.7.1943

wurde er wegen Gelbsucht ins Reservelazarett Bad Harzburg und

danach ins Reservelazarett Tapiau überstellt. Nach Genesung wurde er

der 1.Genesendenkompanie Grenadier Ersatz Battailon 47 überstellt.

Ab den 24.7.1943 kam mein Großonkel

wieder zurück zum Grenadier Regiment 399 vor Leningrad.

Seit dem 18.1.1944 ist mein

Großonkel verschollen.

Dubrowka, nur 10 km südlich

von Gorodok gelegen, wird zur Stunde von der 45. Gardeschützendivision des

Generalmajors Krasnow angegriffen.

Ihr gegenüber liegt das 399.

Grenadierregiment (GR 399) der 170. Infanteriedivision (170. ID). Es weist ein

Drittel der von den Russen eingesetzten Kampfstärke auf.

Im Dubrowka-Abschnitt liegen

die Dinge anders als bei Gorodok oder Marino. Dort trennt die Newa Russen und

Deutsche voneinander. Hier aber sind die Linien verzahnt, greifen ineinander

über, seit die Sowjets im November 1942 ostwärts der Newa einen kleinen Brückenkopf

bilden konnten.

„Totenecke" nennen die

Soldaten des GR 399 diesen Abschnitt. Und das zu Recht, denn dieses Stück

russischer Erde ist übersät mit Toten. Sie liegen zu Hunderten, ja zu

Tausenden herum. Niemand kann sie bestatten, und dort, wo man es dennoch

versuchte, wurden die Leichen durch das beiderseitige Artilleriefeuer wieder

ans Tageslicht befördert. Die Gegner liegen sich nur auf dreißig, vierzig

Meter gegenüber.

Angesichts dieser Lage blieb

dem Kommandeur des GR 399, Oberst Griesbach, keine andere Wahl, als seinen

Verteidigungsabschnitt besonders tief zu staffeln, Hunderte von engen Gräben

anzulegen, die MG-Stände und Kampfbunker zu verdrahten und zu verminen, das

ganze Stellungssystem in kleine, aber kampfstarke Stützpunkte aufzuteilen.

Zwischen den einzelnen

Widerstandsnestern haben die Regimentspioniere raffinierte Minenfallen

angelegt, und wehe dem Unkundigen, der in eine solche gerät. Auch gut

versteckte Flammenwerfer - elektrisch gezündet - bringen dem Angreifer Tod

und Verderben.

Dubrowka wurde in monatelanger

Winterarbeit zu einem „Teufelsgarten" Rommeischer Art

( Gemeint sind die Minenfelder vor El Alamein )

verwandelt, der die

Russen das Fürchten lehrte.

Dutzende Male versuchten die

Sowjets den Sperrriegel des GR 399 aufzubrechen. Sie kamen mit Stoßtrupps.

Bei Tag und auch bei Nacht. Immer wieder rannten sie verbissen an. Umsonst.

Sie fielen im Nahkampf, wurden von Minen zerrissen, endeten im Glutstrahl der

Flammenwerfer. Diese Gefallenen gaben dem Dubrowka-Abschnitt schließlich den

Namen „Totenecke".

Als die Sowjets mit Infanterie

nicht durchkamen, setzten sie Panzer ein. Die T 34 schafften es auch nicht.

Sie würden von der 7,5-cm-Pak abgeschossen. Und was diese nicht erledigte,

vollendeten die Nahkampftrupps des GR 399.

Noch jetzt liegen die ausgeglühten

Panzerwracks vor, in und auf den Gräben des GR 399. Die Grenadiere hatten sie

zu unüberwindbaren Kampfständen ausgebaut, und in den Wracks sitzen auch die

VB

(vorgeschobene Beobachter)

der Artillerie oder vorgeschobene Gefechtsstäbe.

Da man in die T 34 von außen,

also von oberhalb der Erde, nur schwer kommen kann, hatten die Pioniere

Stichgräben zu den Panzerwracks vorgetrieben und mit Schweißbrennern

Einstieglöcher in die Bodenwanne geschnitten. Die Rotarmisten, denen die T 34

selbstverständlich ein Dorn im Äuge waren, wußten nie, wann die

Panzerwracks besetzt waren. Dann und wann holten sie Pak heran und

veranstalteten ein wüstes Scheibenschießen auf die Panzer. Sie brachten auch

Treffer an, aber mittlerweile hatten die lästigen „Untermieter" längst

ihre stählerne Wohnung geräumt und waren in den tiefen Gräben verschwunden.

Neben den zahlreichen Minenfallen stellten die eigentlichen Minenfelder ein

Problem ganz besonderer Art dar. Im Laufe der Zeit hatten fünf verschiedene

Einheiten Minen verlegt. Die Skizzen hierfür existierten nicht mehr, so daß

weder Freund noch Feind wußten, wo Minen vergraben waren. Oberst Griesbach

hatte aus diesem Grund den gesamten Regimentsabschnitt zum „minenverseuchten

Gebiet" erklären lassen.

Das also ist das Gelände, in

dem Generalmajor Krasnows Gardeschützen angreifen sollen.

Eine halbe Stunde vor dem

Beginn der Offensive gibt der russische Divisionskommandeur seine HKL für die

eigene Artillerie frei. Die Infanterie räumt blitzschnell ihre Stellungen,

und als der letzte Mann in Sicherheit ist, gibt Krasnow den

„Feuerbefehl"!

Aber sein Gegenspieler, Oberst

Griesbach, zeigt sich der Lage gewachsen. Da der Regimentskommandeur des GR

399 mit einem massierten Artillerieeinsatz des Gegners rechnen mußte, hat er

entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Es gibt für den X-Fall einen

Alarmplan. Dieser sieht vor, daß sich die vorderste Linie innerhalb weniger

Minuten in weiter zurückliegende und längst vorbereitete Ausweichstellungen

absetzt.

In vielen Probealarmen wurde

dieses Absetzen aus der vordersten HKL geübt. Jeder Grenadier weiß, wohin er

rennen muß, er kennt jede Grabenbiegung.

Generalmajor Krasnows Absicht,

die Deutschen mit einem furiosen Feuerschlag kalt zu erwischen, schlägt dank

der Vorsorge eines deutschen Regimentskommandeurs fehl.

Als an allen Frontabschnitten

im „Flaschenhals" von Schlüsselburg schlagartig das russische

Artilleriefeuer einsetzt (freilich mit anderthalbstündiger Verspätung, so daß

das GR 399 längst gewarnt ist), wird beim GR 399 der Alarm ausgelöst. Ohne

einen einzigen Mann zu verlieren, wird die vorderste HKL geräumt.

Die russische Artillerie

verschießt im Abschnitt Dubrowka an diesem Morgen des 12. Januar 1943

insgesamt 7 000 Granaten von mittlerem und schwerem Kaliber. In Feuerwalzen

wird das Gelände umgeackert, und schon nach wenigen Minuten ist nicht mehr zu

erkennen, wo einmal Deutsche und wo Russen gelegen haben.

Genau 45 Minuten dauert der

russische Feuerorkan, dann läßt Krasnow seine 45. Gardeschützendivison los.

Drei gutausgerüstete und

kampferfahrene Garderegimenter treten zum Sturm gegen die Stellungen des GR

399 an, eine wogende Menschenlawine, die Furcht und Schrecken verbreiten soll.

Die zerschossenen deutschen

Stellungen werden erreicht. Die Rotarmisten suchen den Nahkampf und finden

leere Gräben. Und dann wummern die ersten Explosionen: Minen! Die

Artilleriefeuerwalze hatte Hunderte von Minen in die Luft gejagt. Aber es sind

noch genug übriggeblieben, und die Gardisten rennen in den Tod. Ganze

Kompanien sterben, .ehe sie überhaupt den Feind zu sehen bekommen.

Die das Glück haben, auf keine

Mine zu treten, zögern jetzt. Aber neue Befehle treiben die russischen

Soldaten nach vorn. Über die zerfetzten Leiber stürmen sie weiter vor.

Den Grenadieren des GR 399 wird

die Kehle trocken, als sie diese Massen ankommen sehen. Doch sie behalten die

Nerven, warten, lauern in Gräben und Kampf ständen, den Finger am Abzug der

Waffe.

Einer der zahlreichen

vorgeschobenen Stützpunkte im Verteidigungsabschnitt des GR 399 - ein

sogenannter Wellenbrecher - ist

der Stützpunkt „Liesel". Er ist von 23 Mann und einem Unterführer

besetzt. Befehligt wird der kleine Haufen von Feldwebel Bockholt.

Stützpunkt „Liesel"

liegt 200 Meter hinter der vordersten und mittlerweile geräumten HKL. Er

besteht aus zwei Kampfständen, die durch mehrere Gräben miteinander

verbunden sind.

In einem der Kampfstände steht

Feldwebel Bockholt hinterm Sehschlitz und blickt angespannt vor zu B 4, das

ist eine jener raffiniert angelegten Minenfallen, ein Stückchen

„Teufelsgarten". Er besteht aus fünf strahlenförmig

auseinanderlaufenden Stichgräben, in der Mitte ein MG-Bunker, der zur

Rundumverteidigung eingerichtet ist. Die Lage von B 4 ist absichtlich so

exponiert gewählt worden, damit die Minenfalle vom Gegner nicht übersehen

werden kann.

Seitlich abgesetzt davon, in

einer Entfernung von etwa 80 Metern, liegt der Gefreite Fuchs mit einem MG 42.

Seine Aufgabe ist es, durch kurze Feuerstöße eine besetzte Stellung vorzutäuschen,

die Russen „anzulocken". Zu Feldwebel Bockholt hat Fuchs

Sichtverbindung. Erst auf Bockholts Zeichen darf der Gefreite das Feuer eröffnen.

Aber noch ist es nicht soweit.

Der stürmische Angriffsfluß ist etwas ins Stocken geraten, die russischen

Kompaniechefs haben offenbar Mühe, ihre Männer in der Trichterlandschaft

zusammenzuhalten.

Doch dann ist plötzlich eine

ganze Kompanie russischer Gardeschützen da. Voraus ein Offizier. Er hat den

deutschen Kampfstand ausgemacht, winkt jetzt seine Züge ein, brüllt Befehle.

Feldwebel Bockholt liegt mit

dem Glas hinter der Grabenwehr und läßt die Russen keine Sekunde aus den

Augen. Einige Trupps springen jetzt in die vordersten Gräben. Da gibt

Feldwebel Bockholt das Zeichen zur Feuereröffnung.

Fuchs läßt sein MG rattern,

streut mit kurzen Feuerstößen das Gelände um B 4 herum ab, wobei es weniger

darauf ankommt, daß er den Gegner trifft, als vielmehr darauf, Widerstand

vorzutäuschen.

Die Rotarmisten spritzen

auseinander, zwei Russen bringen ein MG in Stellung, feuern in den Kampf

stand, während ein Trupp Gardeschützen mit „Urrä" in einen

Stichgraben eindringt und sich mit Handgranaten einen Weg bahnt. Auch der

sowjetische Offizier ist plötzlich wieder da. Seine Kommandos übertönen den

Gefechtslärm, bringen Bewegung in die angreifenden Russen.

Es sind an die siebzig Mann,

die schießend in B 4 eindringen und zunächst offenbar gar nicht mitbekommen,

daß sie in einer verlassenen Stellung kämpfen.

„Zünden!" befiehlt da

Feldwebel Bockholt dem Pionierobergefreiten Schmidke, der mit einem Druck die

elektrische Zündanlage betätigt.

34 Schützenminen - von den

Pionieren 30 cm über der Grabensohle in den Schnee verlegt - gehen mit einer

gewaltigen Explosion in die Luft. Die Splitterwirkung ist verheerend. Die in B

4 eingedrungenen Rotarmisten haben keine Überlebenschance.

Minutenlang hängt eine riesige

Wolke aus Schneestaub über der Sprengstelle. Als sie sich schließlich verflüchtigt

und den Blick freigibt, gleicht der Kampfstand einer Mondlandschaft, in der

die Stille des Todes herrscht.

Während in diesem Abschnitt

die Gefahr für das GR 399 gebannt scheint, gelingt es den Russen - trotz des

minenverseuchten Gefechtsfeldes -, am linken Regimentsflügel mehrere Einbrüche

zu erzielen. Divisionsartillerie und schwere Granatwerfer nehmen den Gegner

unter Feuer. Und dann kommt der Befehl zum Gegenstoß. Er wird ausgelöst

durch das Leuchtzeichen: grün-weiß-grün.

Mit aufgepflanztem

Seitengewehr, mit dem Spaten in der Faust, werfen sich die Grenadiere des GR

399 den sowjetischen Gardeschützen General Krasnows entgegen. Es entbrennt

ein Kampf, wie ihn die Landser im Norden der Ostfront noch nie erlebt haben.

Wie eine Springflut in Tausende

von kleinen Rinnsalen ausläuft, so versickern die russischen Sturmbataillone

im tiefgestaffelten Verteidigungsfeld des Grenadierregiments; wobei die

Deutschen einen gewissen Vorteil haben, weil sie das Gelände kennen, während

die Rotarmisten verzweifelt bemüht sind, sich in dem Grabenlabyrinth

zurechtzufinden.

Zu spät erkennen die Russen,

daß sie in eine tödliche Falle gerannt sind. Wutentbrannt schießen, hauen

und stechen sie um sich. Sie sterben zu Hunderten im MG-Feuer der Deutschen,

fallen im gnadenlosen Nahkampf. Die Gräben füllen sich mit den Leibern der

Toten.

In weniger als fünfundzwanzig

Minuten wird beispielsweise das II. Bataillon Gardeschützenregiment 333 fast

völlig aufgerieben. Die 4. Kompanie dieses Bataillons besteht nur noch aus

siebenunddreißig Mann. Der Kompanieführer, Oberleutnant Konjukow, liegt mit

einem Brustschuß im Schnee. Schon vom Tod gezeichnet, rafft er sich auf und

versucht seine Gardeschützen anzuspornen.

Es ist umsonst. Die

Rotarmisten, von Entsetzen und Grauen geschüttelt, mit Maschinenpistolenfeuer

und Handgranatenwürfen eingedeckt, weichen zurück.

Ein ganzes Bataillon gerät in

Verwirrung und Panikstimmung. Die Überlebenden laufen zurück, jagen durch

die von der Artillerie zertrommelten Gräben.

Weit kommen sie allerdings

nicht. Hauptmann Sipjadom, der Bataillonskommandeur, stellt sich ihnen in den

Weg.

Doch zu diesem Zeitpunkt

starten die deutschen Grenadiere aus der Tiefe des Verteidigungsraumes heraus

einen Gegenstoß.

Es sind nicht viele, aber es

handelt sich um erfahrene Grabenkämpfer. Mit der blanken Waffe stürmten sie

heran. In erbitterten Nahkämpfen drängten sie die Russen noch ein weiteres

Stück in Richtung Newa-Ufer zurück.

Über eine Stunde lang müssen

sich die Gardeschützen, die sich in drei Kampfständen festgesetzt haben,

verzweifelt und unter großen Verlusten der wütend vorgetragenen Angriffe der

Deutschen erwehren.

Als sich die deutschen

Grenadiere schließlich zurückziehen, zählt Sipjadoms Bataillon noch ganze

sechzig Mann.

Trotz der erlittenen Schlappe

und der hohen Verluste gibt der sowjetische Hauptmann den Kampf noch nicht

auf. In drei Ausfällen, die dem Zweck dienen, wenigstens einen Teil des

verlorengegangenen Geländes zurückzugewinnen, versucht Sipjadom das Blatt

noch zu wenden. Aber die Deutschen sind auf der Hut. Im Feuerschlag mehrerer

schwerer Granatwerfer bricht auch dieser Angriff der Rotarmisten zusammen.

Nach dieser Gewaltanstrengung

ist es mit der Nervenkraft der Gardeschützen vorbei. In den mit Leichen angefüllten

deutschen Gräben richten sich Sipjadoms Männer zur Verteidigung ein.

Ebenso glücklos wie das

Bataillon Sipjadom

(Rekonstruktion nach sowjetischen Dokumentationen)

haben

auch die beiden anderen Bataillone des 333. Schützenregiments gekämpft. Nach

zwei Stunden muß der Regimentskommandeur, Oberst Babschenko, General Krasnow

in einer kurzen Funkmeldung die Niederlage eingestehen.

Da Krasnows ungezügeltes

Temperament und dessen sprichwörtliche Unduldsamkeit in der ganzen Division

bekannt sind, rechnet der Oberst mit dem Schlimmsten. Um so erstaunter ist

Babschenko, als er statt der Rüge einen Funkspruch folgenden Inhalts erhält:

- Kommandeur 45. Garde Schützendivision

spricht Gardeschützenregiment 333 volle Anerkennung aus. Greifen Sie weiter

an, Babschenko! -

Dieser Funkspruch verschlägt

dem Obersten die Sprache. Was bedeutet das? Krasnow honoriert eine Niederlage

mit Worten der Anerkennung! Das hatte es noch nie gegeben.

Noch mehr Verwirrung 20 Minuten

später. Babschenkos Adjutant kommt mit allen Anzeichen tiefster Bestürzung

an und berichtet dem Obersten, daß man eben einen Funkspruch der

Armee-Division mitgehört habe, in dem davon die Rede war, daß mehrere

Kommandeure und Kornpanieführer der 45. Division wegen „militärischer Unfähigkeit"

ihrer Kommandos enthoben wurden.

Kommandoentzug und Standgericht

auf der einen Seite, Lob und Anerkennung aber für das 333. Schützenregiment.

Babschenko kann sich diese Widersprüchlichkeit nicht erklären. Er wird das

dumpfe Gefühl nicht mehr los, als verberge sich hinter dem Lob des Generals

die Drohung: Ich gebe dir noch einmal eine Chance. Nütze sie!

Rekonstruktion nach

sowjetischen Dokumentationen

Babschenko, 38 Jahre alt, ist

der Typ des jungen sowjetischen Karriereoffiziers, der dank persönlicher

Tapferkeit und rücksichtsloser Einsatzbereitschaft rasch die militärische

Erfolgsleiter hochgeklettert ist. Er glaubt sich in Gefahr, reagiert ganz

typisch und funkt an General

Krasnow:

- Kommandeur 333. Gardeschützenregiment

tief beschämt über ausgesprochenes Lob. Kommandeur und Regiment werden sich

des in sie gesetzten Vertrauens würdig erweisen, gez. Babschenko. -

Dieser Funkspruch wurde vorn

deutschen Abhördienst Wort für Wort mitgehört und aktenkundig gemacht.

Die genauen Zusammenhänge

konnten freilich erst später durch Gefangenenaussagen und

Tagebucheintragungen rekonstruiert werden. Die dabei gemachten Recherchen

gaben einen Einblick in die völlig andersgeartete Mentalität des russischen

Gegners. Das Verhalten dieses sowjetischen Regimentskommandeurs war

symptomatisch für den Geist des sowjetischen Offizierskorps, der den

Deutschen nicht selten unlösbare Rätsel aufgab.

Obgleich Oberst Babschenko sich

darüber im klaren ist, daß sein Regiment bestenfalls noch aus ganzen drei

einsatzfähigen Kompanien besteht, und diese moralisch schwer angeknackst

sind, setzt er sich über alle Vernunft hinweg und befiehlt die Fortsetzung

des Angriffs. Ehrgeizig, rücksichtslos, gewillt, das Unmögliche zu

erzwingen.

Ganz überraschend und ohne

vorherige Anmeldung kreuzt der Oberst mit seinem Adjutanten beim Bataillon des

Hauptmanns Sipjadom auf. Dieser, durch einen Funkspruch gerade noch

rechtzeitig verständigt, ahnt instinktiv, daß es zu einer harten

Auseinandersetzung kommen

wird.

Sipjadom hatte eben die

verstreuten Reste seines schwer angeschlagenen Bataillons einigermaßen

geordnet, als der Oberst in Sipjadoms Gefechtsstand, einem ehemaligen

deutschen Kampfstand, erscheint.

Babschenko ist verschwitzt, mit

Blut besudelt, sein Gesichtsausdruck finster, beinahe böse. Ehe Sipjadom eine

Meldung erstatten kann, knurrt ihn der Oberst an: „Ich befehle: Der Angriff

wird fortgeführt!"

Hauptmann Sipjadom sieht ihn

fassungslos an. Aber der Oberst scheint keine Erläuterung für nötig zu

halten und wendet, sich ab.

Sipjadom geht aus dem Bunker

und trommelt die Reste seines Bataillon zusammen. Das sind vierundsiebzig

Gardeschützen, vier Unteroffiziere und zwei Unterleutnants. Alle anderen

Offiziere des Bataillons sind gefallen oder schwer verwundet.

Als er in den Bunker zurückkommt,

um Oberst Babschenko Vollzugsmeldung zu erstatten, hat dieser über Funk

Verbindung zur Division aufgenommen. Der Oberst verlangt Feuerunterstützung

der Artillerie. Die Division läßt den Oberst wissen, daß zur Zeit keine

Artillerie zur Verfügung stehe, da diese anderweitig schwerpunktmäßig

eingesetzt sei. Er könne aber vier schwere Granatwerfer bekommen. Der Oberst

fragt an, wann die Granatwerfer zur Verfügung stünden. Die Antwort lautet:

Frühestens in einer halben

Stunde. Daraufhin beendet Babschenko brüskiert das Gespräch und wendet sich

an Hauptmann Sipjadom. „Das dauert mir zu lange. Wir greifen ohne die

Granatwerfer an." Umsonst versucht der Hauptmann, den Oberst zu überreden,

diese dreißig Minuten noch abzuwarten, denn man könne unmöglich ohne

schwere Waffen angreifen. Babschenko beharrt jedoch auf seinem Entschluß.

Der Angriff endet, wie

Hauptmann Sipjadom es vorausgeahnt hat, in einem Fiasko. Nach dreiviertelstündigem

Kampf muß das Gefecht abgebrochen werden. Alle Versuche Sipjadoms,, seine

Soldaten voranzutreiben, scheitern am erbitterten Widerstand der deutschen

Grenadiere und an der totalen Erschöpfung der Gardeschützen. Mit Mühe und

Not rettet der Hauptmann den Rest seines Bataillons, das sind noch

einundzwanzig Mann. Bei einem Feuerüberfall deutscher Granatwerfer kommen

noch weitere vier Soldaten ums Leben, und Hauptmann Sipjadom wird durch

Granatsplitter im Gesicht verletzt.

Siebzig Minuten nach dem mißlungenen

Angriff meldet sich Sipjadom bei Babschenko zurück, der, fast ungedeckt auf

einem Granattrichterrand sitzend, mit dem Glas den Angriff verfolgt hat.

Sipjadom grüßt und läßt die MPi in den hartgefrorenen Schnee gleiten.

Der Oberst streift ihn mit

einem sonderbaren Blick, dann läßt er sich unvermittelt in den

Granattrichter gleiten, winkt dem Hauptmann zu und bedeutet diesem, er möge

ihm folgen. „Wie viele Männer haben Sie noch, Genosse Hauptmann?"

„Einundzwanzig! Die beiden Unterleutnants sind tot." „Holen Sie alle

her und was Sie sonst noch auf treiben können!" befiehlt Babschenko.

„Ich wiederhole den Angriff und führe ihn selber."

„Sie haben keine Chance, Genösse

Oberst", sagt Sipjadom sachlich und ganz ruhig. „So? Meinen Sie

wirklich?"

„Jawohl! Das ist meine feste

Überzeugung", sagt der Hauptmann. „Aber nicht die meine",

erwidert Babschenko. „Und nun führen Sie meinen Befehl aus!"

Sipjadom gibt es auf.

Achselzuckend entfernt er sich. Bei den Gardeschützen stößt er auf Gleichgültigkeit,

Sie hören ihm gar nicht zu. Sie sind der Vernichtung entgangen, und das ist

im Moment das Wichtigste für sie. Daß sie noch einmal dieselbe Hölle

durchmachen sollen, begreifen sie im Augenblick gar nicht.

Inzwischen hat Hauptmann

Sipjadom noch weitere sieben Soldaten gefunden, so daß dem Oberst nun

achtundzwanzig Mann zur Verfügung stehen. Auch die Granatwerfer sind

mittlerweile eingetroffen. Sie werden von Sipjadom eingewiesen.

Er findet den Kommandeur auf

demselben Granattrichterrand. „Es ist alles für den Angriff bereit, Genosse

Oberst", erstattet Sipjadom Meldung und wirft sich neben ihm zu Boden,

weil er nicht die geringste Lust verspürt, den deutschen Scharfschützen als

Zielscheibe zu dienen.

Babschenko, den Blick geradeaus

gerichtet, nickt und schweigt. Er hat das Doppelglas an den Augen und späht

zu den deutschen Linien hin.

„Danke!"

In diesem Augenblick kracht ein

Gewehrschuß. Das Projektil saust so nahe an Babschenkos Kopf vorbei, daß

dieser zusammenzuckt. Trotzdem bleibt er auf dem Kraterrand sitzen.

Da kracht es zum zweitenmal.

Die Gewehrkugel schlägt nur wenige Zentimeter vor dem Obersten in den Schnee,

und zieht eine Furche.

Sekunden später der dritte

Schuß.

Die Kugel des deutschen

Scharfschützen trifft den russischen Offizier mitten in den Kopf. Babschenko

sinkt, ohne einen Laut von sich zu geben, vornüber.

Hauptmann Sipjadom, der sich

schon beim ersten Schuß zu Boden geworfen hatte, greift zu und zieht ihn in

den Granattrichter. Wenige Sekunden später stirbt der Oberst.

Er hat den Tod gesucht, geht es

Sipjadom durch den Kopf. Dann befiehlt er zwei Rotarmisten, die Leiche des

Kommandeurs in den Bunker zu schaffen.

Mittlerweile ist es der

Funkstelle gelungen, eine Verbindung zur 45. Schützendivision herzustellen.

Sipjadom kann somit den Tod des Regimentskommandeurs an die Division

durchgeben. Die Funksprechverbindung ist zwar nicht ganz einwandfrei, aber

Hauptmann Sipjadom kann sich dennoch einigermaßen mit der Gegenstelle verständigen.

Am anderen Ende ist der Politkommissar Proskatow. Er hört sich die Meldung

an, dann sagt er:

„Auf Befehl der Division sind

vorerst alle Angriffe im Raum Gorodok einzustellen. Das Regiment übernehmen

Sie inzwischen. Um 17 Uhr finden Sie sich zur Lagebesprechung ein. Ende."

Bei kritischer Betrachtung der

allgemeinen Lage sah es fast so aus, als wäre die sowjetische Offensive im

„Flaschenhals" ein Schlag ins Wasser gewesen, denn nirgends haben die

Russen ihre Angriffsziele erreichen können - weder bei Gorodok noch bei

Dubrowka und der Schlüsselburger Front selbst.

Doch trotz der ungeheuren

Blutopfer, die von den sowjetischen Sturmdivisionen gebracht wurden, behielt

der Oberkommandierende der sowjetischen Heeresgruppe Wolchow einen klaren

Kopf.

Noch war nicht aller Tage

Abend, und noch stand die gewaltige Schlacht nicht im Zenit. So fehlten

beispielsweise noch die Meldungen über die Operationen der 2. sowjetischen

Stoßarmee.

Diese war mit sieben Schützendivisionen

und einer Panzerbrigade von Osten her gegen den deutschen

„Flaschenhals" vor Schlüsselburg angetreten. Auf einer Breite von 13

Kilometern. Verteidigt wurde dieser Frontabschnitt von einer einzigen

deutschen Infanteriedivision, der 227. ID. Diese hatte lediglich zusätzlich

einige schwache Alarmeinheiten unterstellt bekommen.

Der russische

Oberkommandierende hatte somit keinen Grund, die Nerven zu verlieren, zumal

seit zwei Stunden auch im Raum südlich von Schlüsselburg die Offensive

angelaufen war. Hier griff die 86. sowjetische Schützendivision an, eine

Elite-Einheit, die aller Voraussicht nach den Übergang über die Newa

schaffen würde.

Beängstigend für den

Oberbefehlshaber der Wolchow-Front war lediglich die Tatsache, daß die

Deutschen sich mit einer unglaublichen Zähigkeit der Angriffe erwehrten,

obwohl sie durch das ständige stundenlange Trommelfeuer hätten niedergekämpft

sein müssen.

„Besorgniserregende

Entwicklung", hieß es im Hauptquartier der 18. deutschen Armee. Bei

Generaloberst Lindemann herrschte höchste Alarmstufe. Die Telefonapparate

rasselten ununterbrochen, die Funker klebten auf ihren Stühlen, jagten Spruch

für Spruch in den Äther, Melder kamen und gingen, Kuriere hetzten zu den Stäben.

„Nie zuvor hatten wir so

stark das verdammt unangenehme Gefühl, auf einem Pulverfaß zu sitzen, an das

schon die Lunte gelegt worden ist", berichtet Oberleutnant Faßnacht,

einer von Lindemanns Ordonnanzoffizieren, über jene kritischen Stunden.

Der Generaloberst selbst ließ

sich nicht aus der Fassung bringen. Lindemann betrachtete die Lage, in der

sich seine Armee befand, ohne Illusionen, aber er wurde von der allgemeinen

Hektik nicht angesteckt.

Er wartete ab. Ruhig nahm er

die eintreffenden Hiobsbotschaften entgegen, während sein Stabschef die

Meldungen auf die Lagekarte übertrug. Den Oberbefehlshaber interessierten zur

Stunde nur die Fragen: Wo bilden sich feindliche Angriff s Schwerpunkte? Wo

wird der Gegner versuchen, die deutsche HKL zu durchstoßen, und wo führt er

seine Ablenkungsmanöver durch? Erst, wenn er die Pläne des Gegners

durchschaute, konnte er als der Armeeführer seine Entschlüsse fassen.

Eng verbunden mit der Frage

nach der feindlichen Schwerpunktbildung war die des Einsatzes der

Armee-Eingreifreserve. Und da sah es bei der 18. Armee böse aus. Eine einzige

Infanteriedivision stand Generaloberst Lindemann zur Verfügung, die 96. ID.

Es war eine Rußland erfahrene, kampferprobte Division. Sie war auch sofort

greifbar, allerdings nur mit fünf Bataillonen. Der Rest stand längst als

„Feuerwehr" an anderen Brennpunkten der bedrohten Nordfront. Gewiß,

Lindemann konnte außerdem noch auf eine Flakabteilung vom Flakregiment 36

(8,8-cm-Geschütze), auf eine Artillerieabteilung mit 15-cm-Haubitzen und auf

vier „Tiger" nebst acht Panzern IV zurückgreifen. Diese Streitmacht

mochte zwar auf den ersten Blick ganz beachtlich sein, die Perspektive

verschob sich jedoch sofort, wenn man bedachte, daß mit der Reserve eine

maximale Frontlänge von 36 km abgesichert werden sollte.

Mit einer Hilfeleistung der

Nachbararmeen konnte ebenfalls nicht gerechnet werden, denn dort sah es nicht

anders aus.

Bei Rschew, Welikije Luki und

Demjansk kämpften derzeit ganze Armeen um Sein oder Nichtsein. Die Fronten

waren überall überdehnt, und die Sowjets griffen mit überlegenen

Infanterie- und Panzerkräften an. Sie witterten Morgenluft und warteten nur

darauf, dem deutschen Ostheer die kriegsentscheidende Niederlage beibringen zu

können.

In der kritischsten Lage aber

befand sich zweifellos die 18. Armee, denn ihr drohte, wenn der Russe seine

Operationsziele erreichte, die totale

Einkesselung.

Kein Wunder also, wenn bei der

18. Armee das Gespenst von Stalingrad umging. Alle Orte, alle Stellungen und

jedes Waldstück waren zum „festen Platz" erklärt worden, und das war

erfahrungsgemäß ein böses Omen. Diese rigorose Maßnahme drückte nur die

Ohnmacht der Führung aus.

Der verzweifelte Kampf der 6.

Armee in Stalingrad saß Offizieren und Landsern sozusagen in den Knochen,

obwohl niemand davon redete. Aber in demselben Maße, wie die Furcht vor einer

Einkesselung bei den Truppen stieg, wuchs auch der Widerstandswille, jene unfaßbare

Kraft des Glaubens an die eigene Stärke, die schon so oft den Ausschlag

gegeben hatte.

Es ist am Mittag des 12. Januar

1943, als die Schlacht im „Flaschenhals" von Schlüsselburg ihren

absoluten Höhepunkt erreicht.

Die ersten sowjetischen Einbrüche

werden gemeldet. Zunächst können sie abgeriegelt werden. Aber die ungeheuren

Massen der russischen Infanterie stürmen unentwegt weiter - und werden zurückgeschlagen.

Tausende von Rotarmisten liegen tot auf dem Eis der Newa, vor und in der

deutschen HKL.

Nervosität breitet sich im

Hauptquartier des Oberkommandierenden der „Wolchow-Front" aus. Man kann

es einfach nicht fassen, daß die Gardeschützenregimenter nirgendwo den

entscheidenden Durchbruch

erzwingen können.

Die Meldungen, die im

Hauptquartier des sowjetischen Oberkommandierenden eintreffen, sind

niederschmetternd. „86. russische Schützendivision: Angriffsziel nicht

erreicht", heißt es in einem Funkspruch.

Gerade in diese Division hat

die russische Führung große Hoffnungen gesetzt. Nun aber zeigt es sich, daß

ausgerechnet der Elitekampfverband glücklos gekämpft hat. Er schaffte an

keiner Stelle den Übergang über die Newa. Es waren die deutschen Grenadiere

des I. Bataillons GR 401 (170. ID) und Teile der 227. ID, die hier den in

Massen angreifenden Russen eine fürchterliche Niederlage beibrachten.

Bedienungen deutscher

Maschinengewehre, leichter Feldgeschütze und Granatwerfer verschossen ihre

letzte Munition, kämpften zumeist sogar in offener Feuerstellung und zwangen

den Gegner nieder.

General Duchanow, der

Befehlshaber der 67. russischen Armee, sah sich deshalb gezwungen, auch in

seinem Abschnitt die Angriffe vorübergehend einzustellen.

Nicht anders ergeht es der mächtigen

2. sowjetischen Stoßarmee, welche die Ostseite des „Flaschenhalses"

berennt. Nach fünfstündigem Kampf hat sich auch ihr Angriff festgefahren.

Bei der deutschen 18. Armee

atmet man auf. Die Front der deutschen Grenadiere hat im Angriff s Schwerpunkt

bei Gorodok und Marino standgehalten, die sowjetische Angriffswalze vermochte

die Entscheidung nicht im ersten Ansturm herbeizuführen. Das ist für die 18.

Armee ein glänzender Abwehrerfolg, denn die Erfahrung hat gezeigt, was dem

Russen nicht auf Anhieb gelingt, erreicht er entweder gar nicht mehr oder nur

unter Anspannung seiner ganzen Kraft. Das heißt, die Sowjets sind gezwungen,

ihre Kräfte neu zu formieren, umzugruppieren, schwere Waffen heranzuschaffen.

Dazu benötigen sie Zeit, die den deutschen Verteidigern zugute kommt.

Gerade als die Schlacht für

eine Weile den Atem anhält, Generaloberst Lindemann sich berechtigte

Hoffnungen macht, das Ärgste überstanden scheint, da passiert das verhängnisvolle

Unglück.

12.45 Uhr. Marino, an der

Nahtstelle zwischen der Aufklärungsabteilung 240 und dem II. Bataillon

Grenadierregiment 401.

Das Gelände in diesem

Kampfabschnitt gleicht einem Sturzacker, der von Granaten aufgewühlt und

umgepflügt worden ist.

Das Steilufer der Newa ist

durch das Trommelfeuer der russischen Artillerie und der schweren Granatwerfer

gezackt wie ein Gebirgskamm. Unvorstellbar, daß hier noch ein Mensch leben

und kämpfen kann. Und doch sind es die Männer der Aufklärungsabteilung 240

(AA 240), die trotz wiedereinsetzenden Artilleriefeuers verbissen ihre

Stellungen halten und die starken russischen Stoßtrupps, die sich tollkühn

an das Newa-Ufer heranschieben, unter Beschuß nehmen.

Hauptmann Irle, der Kommandeur

der AA 240, leitet den Abwehrkampf in der vordersten Linie. Im Feuer der

russischen Artillerie springt er von Kompanie zu Kompanie, macht seinen Männern

Mut, sieht überall nach dem Rechten. Er weiß, wie wichtig es ist, ein

Beispiel zu geben. Die überbeanspruchten Männer dürfen nicht das Gefühl

haben, auf verlassenem Posten zu stehen.

„Nicht schlappmachen, Jungs.

Denen geht bald die Luft aus!" tröstet er.

Dankbare Blicke. Betont forsche

Redensarten, mit denen die Verzweiflung überspielt wird. Weiter! An drei

Granattrichtern vorbei, dann in einen Graben hinein, wo eine vier Mann starke

Gruppe mit einem MG liegt. Zehn Meter davon entfernt die Fragmente eines

Bunkers.

Als der Gruppenführer, ein

Unteroffizier, den Abteilungskommandeur erkennt, springt er vom MG weg und

will Meldung erstatten. Da dröhnen plötzlich Abschüsse auf. Einschläge von

„Stalinorgeln", Artilleriefeuer!

Die vier Männer der Gruppe

werfen sich in den Schnee.

Hauptmann Irle brüllt, winkt

ihnen zu: „Los, rüber zum Bunker!"

Der Bunker liegt im toten Schußwinkel.

Aber sie wollen nicht, schreien ihm etwas zu, was er in dem schrecklichen Getöse

nicht verstehen kann. Durch eine Wand aus Schnee und hochgewirbeltem Dreck läuft

der Hauptmann allein zurück. Ganz nahe vier donnernde Einschläge. Mit einem

Hechtsprung erreicht Irle die Deckung. Und dann verschlägt es ihm den Atem.

Er befindet sich in einem mit

Leichen gefüllten Kampf stand. Auf einem Lager aus Steppengras liegen etwa

elf Mann. Manche sind schrecklich zugerichtet. Einem fehlen beide Beine, einem

anderen hat es den rechten Arm abgerissen. Die Toten liegen in gefrorenen

Blutlachen, und die Körper sind in der Kälte erstarrt.

Jetzt ist Irle auch klar, warum

die vier Männer sich geweigert hatten, im Bunker Deckung zu suchen. Der

schaurige Anblick der Toten ließ sie ihr eigenes Schicksal zu deutlich

voraussehen.

Nach Beendigung des Feuerüberfalls

kriecht der Hauptmann wieder ins Freie. Wie aus Gräbern auferstanden, steigen

stumm, in ihren dreckiggrauen Tarnanzügen, die vier Soldaten und ihr

Unteroffizier aus den Granattrichtern und begeben sich vor zum MG-Stand.

Auf dem Weg zur 2. Kompanie

begegnet der Hauptmann einer Schlittenkolonne, die Munition nach vorn bringen

wollte. Sie geriet unvermittelt in das Feuer mehrerer „Stalinorgeln".

Von den sieben Männern haben zwei den Feuerschlag überlebt, die anderen,

dunkle Bündel im Schnee, sind tot. Die Trümmer des Schlittens liegen

verstreut im Schnee.

Bevor der Hauptmann mit den

beiden Landsern sprechen kann, hört er plötzlich vorn im Abschnitt der 2.

Kompanie heftiges MG-Feuer, Gewehrgeknatter, Abschüsse von Pak. Irle rennt

schon los und trifft auf einen Kompaniemelder, der ihn auf dem kürzesten Weg

zum Kompaniegefechtsstand bringt.

Nachdem der Kompanieführer

bereits in der ersten Stunde des Angriffs gefallen ist, wird die Kompanie

jetzt von einem Feldwebel geführt, der von einem einigermaßen

heilgebliebenen MG-Stand ausser liegt ganz vorn am Steilufer - den

Abwehrkampf der „Zwoten" leitet.

Auf dem Eis der Newa, etwa 150

Meter von den deutschen Stellungen entfernt, kann der Hauptmann an die vierzig

Russen erkennen. Sie haben zwei Maschinengewehre in Stellung gebracht, mit

denen sie den deutschen MG-Stand unter Beschuß nehmen. Dahinter, mitten auf

der freien Fläche, ist eine 7,62-cm-Pak der Sowjets aufgefahren und eröffnet

nun ebenfalls das Feuer.

„Ein starker russischer Stoßtrupp",

orientiert ihn der Feldwebel. „Die haben ja Mumm", knurrt Hauptmann

Irle.

„Sie kamen aufrecht gehend übers

Eis", sagt der Feldwebel und fügt erklärend hinzu: „Wir haben sie bis

auf zweihundert Meter herankommen lassen und dann mit diesem MG und dem

rechten Flanken-MG unter Feuer genommen. Jetzt liegen sie genau zwischen

unseren beiden Gewehren und können nicht mehr weiter." „Die Pak gefällt

mir aber gar nicht", sagt der Hauptmann. „Mir auch nicht", bestätigt

der Feldwebel. „Aber an die kommen wir nicht ran. Ist zu weit entfernt. Außerdem

haben wir keine Stahlmantelgeschosse mehr, Herr Hauptmann."

„Aber die Stellung muß

gehalten werden", murmelt Irle.

Minuten später bricht wieder

die Hölle los. Die Russen belegen das östliche Newa-Ufer mit schwerer

Artillerie und Granatwerfern, knallen mit Pak und Panzern, die sich rumpelnd

und kettenrasselnd über das holprige Eis heranschieben, auf die erkannten

Stellungen der AA 240 zu.

Zwanzig Minuten dauert der

massierte Feuerschlag, wobei Irles Männer den Kopf nicht aus der Deckung

kriegen. Und dann wimmelt der zugefrorene Fluß erneut von angreifenden

Rotarmisten. Es ist die sechste Welle, die mit „Urrä" anrennt. In der

zweiten Linie schleppen sie Sturmleitern mit.

„An die Gewehre! Feuer

frei!"

Auf der ganzen Linie bis hinüber

zum II. Bataillon Grenadierregiment 401 tackern nun die deutschen

Maschinengewehre, krachen die Karabiner. Der Tod fährt in die russische

Angriffsphalanx, mäht Reihe um Reihe nieder. Berge von Leichen türmen sich

auf dem Eis.

Eine ganze Stunde lang stürmen

die Rotarmisten, verteidigen Hauptmann Irles Männer ihre exponierte

Ostuferstellung. Plötzlich fällt dem Hauptmann auf: Beim II./GR 401 wird der

Gefechtslärm russischerseits immer stärker, während das Abwehrfeuer der

401er erschreckend schwächer wird.

„Menschenskind, ich glaube,

dort drüben bahnt sich eine Schweinerei an", mutmaßt der Kommandeur der

AA 240 und schaut den Feldwebel an.

Dieser nickt und meint: „Es

gibt hier eine Stelle, Herr Hauptmann, wo man den linken Flügel des II.

Bataillons sehr gut einsehen kann."

„Los, zeigen Sie mir die

Stelle!" befiehlt Hauptmann Irle.

Beide rennen mit eingezogenen Köpfen

und pfeifenden Lungen zirka 200 Meter nordostwärts, wo ein vorspringender

Knick im Steilufer gute Sicht zum II./GR 401 bietet,

Hauptmann Irle nimmt das Glas

an die Augen und späht hinüber.

Was er sieht, jagt ihm einen mächtigen

Schrecken ein.

Am linken Flügel des II./GR

401, also direkt an der Nahtstelle zur AA 240, haben die Russen in Kompaniestärke

das Steilufer erreicht, Leitern angelegt. Die ersten zwanzig, dreißig Mann,

deutlich im Doppelglas des Hauptmanns zu erkennen, klettern daran hoch. Sie

treffen offensichtlich auf keinen Widerstand. Die 401er wehren sich weder mit

Handgranaten noch mit Maschinenpistolen, und das kann nur bedeuten, daß die

Uferverteidigung völlig zusammengebrochen ist.

Der erfahrene Kommandeur der AA

240 ist sich sofort im klaren darüber, daß höchste Gefahr im Verzug ist. Er

selbst kann den 401ern nicht zu Hilfe kommen, weil die eigenen Kräfte kaum

ausreichen, die unter starkem Druck stehenden Verteidigungsstellungen der AA

zu halten. Aber man könnte durch flankierendes Feuer dem Nachbarn Entlastung

bringen. Dies ist allerdings nur vom Abschnitt der 1. Kompanie aus möglich.

Noch wichtiger ist es jedoch, Verbindung zum II./GR 401 aufzunehmen. Es

besteht dorthin eine Querschaltung. Die Frage ist nur, ob diese noch intakt

ist.

Wie vom Teufel gejagt, rennt

der Hauptmann zu seinem Gefechtsstand zurück und kommt dort völlig

ausgepumpt an.

Der Hauptmann gönnt sich nur

einige Sekunden Ruhe, dann fragt er den Adjutanten, ob noch Telefonverbindung

zu den 401ern bestünde.

„Vor einer halben Stunde