Wo sind sie geblieben ?

Unmittelbar darauf begann der

Aufbau des Ersatzheeres. In Neumünster wurden Truppenteile der Division Nr.

170 des Wehrbereiches X, Hamburg, aufgestellt. Der Divisionsstab - zunächst

Kommandeur der Ersatztruppe X/2 - war im April 1940 vorübergehend in der

Wilhelm-Tanck-Schule untergebracht. Weitere Truppenteile lagen in der

Roon-Schule und waren auf das gesamte Stadtgebiet verteilt. Vermutlich

handelte es sich um das III. Bataillon des

Infanterie-Regimentes Nr. 391. Kurze Zeit später

verlegten diese Verbände nach Munster-Lager. Dort wurde die Division in 170.

Infanterie-Division umbenannt und kam als 7. Welle der Infanterie-Divisionen

zunächst in Dänemark und Nordfrankreich zum Einsatz. Im Juni 1941 wurde die

Division mit Beginn des Rußlandfeldzuges der 11. Armee im Rahmen der

Heeresgruppe Süd unterstellt. Der erste Kommandeur dieser Division -

Generalmajor Wittke - und eine Reihe von Soldaten aus Neumünster kamen aus

dem Infanterie-Regiment 46.“

Unmittelbar darauf begann der

Aufbau des Ersatzheeres. In Neumünster wurden Truppenteile der Division Nr.

170 des Wehrbereiches X, Hamburg, aufgestellt. Der Divisionsstab - zunächst

Kommandeur der Ersatztruppe X/2 - war im April 1940 vorübergehend in der

Wilhelm-Tanck-Schule untergebracht. Weitere Truppenteile lagen in der

Roon-Schule und waren auf das gesamte Stadtgebiet verteilt. Vermutlich

handelte es sich um das III. Bataillon des

Infanterie-Regimentes Nr. 391. Kurze Zeit später

verlegten diese Verbände nach Munster-Lager. Dort wurde die Division in 170.

Infanterie-Division umbenannt und kam als 7. Welle der Infanterie-Divisionen

zunächst in Dänemark und Nordfrankreich zum Einsatz. Im Juni 1941 wurde die

Division mit Beginn des Rußlandfeldzuges der 11. Armee im Rahmen der

Heeresgruppe Süd unterstellt. Der erste Kommandeur dieser Division -

Generalmajor Wittke - und eine Reihe von Soldaten aus Neumünster kamen aus

dem Infanterie-Regiment 46.“

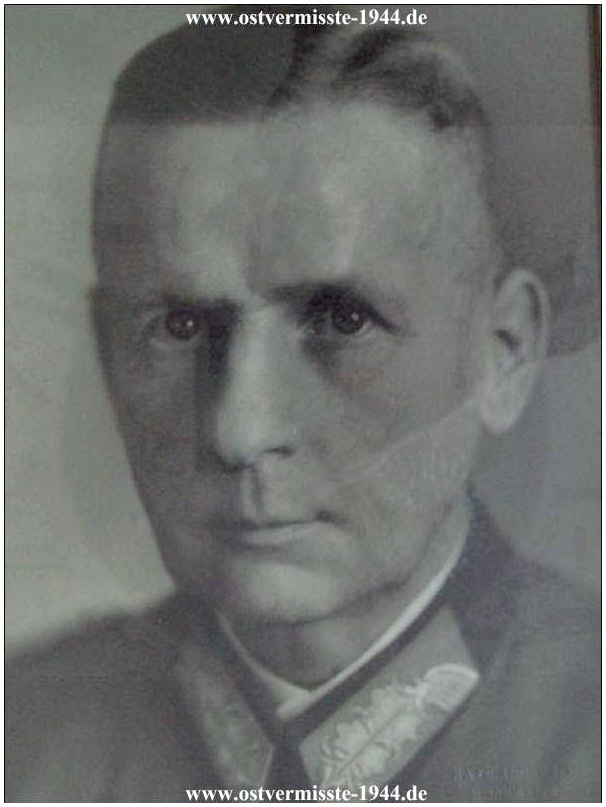

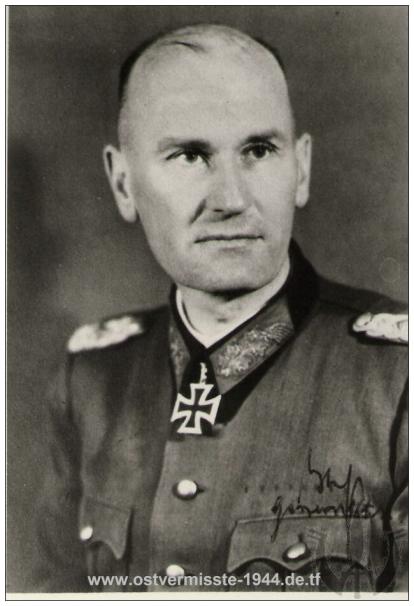

* 26. September 1887 in Danzig;

† 20.Juli 1955 war ein deutscher Offizier, zuletzt

Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg.

* 26. September 1887 in Danzig;

† 20.Juli 1955 war ein deutscher Offizier, zuletzt

Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg.

Wittke trat am 14. März 1907 als Fähnrich in das 4. Hannoversche Infanterie-Regiment Nr. 164 ein und kämpfte mit diesem im Ersten Weltkrieg. 1920 schied er aus dem aktiven Dienst aus und wechselte zur Polizei.

1935 wurde Wittke in die Wehrmacht übernommen und führte als Kommandeur das Infanterie-Regiment 46 bis November 1939.

|

Bericht

von den Kämpfen des General Wittke bei der 30. Infanterie Division:

Unklar ist die Lage bei Leczyca. Zeitweise hörbarer Kanonendonner

schwillt an und ebbt wieder ab. Verbindung besteht nicht. Da meldet der

Kommandeur des Regiments 46, General Wittke, daß das Regiment einen

Angriff in Regimentsstärke abgewehrt hat und nach Herauslösung des II/26den

Weitermarsch ohne das als Sicherung in Leczyca zu belassende

II. Bataillon wieder aufzunehmen gedenkt. General von Briesen kann

aufatmen, er braucht die Absicht des Korps nicht umzuwerfen, die Verfolgung

wird fortgesetzt. Entsprechende Funkbefehle der Division gehen hinaus. Das

verstärkte LR.26 richtet sich nördlich der Linie Bielawy- Bronikowo zur

Verteidigung nach Norden ein, um den Durchmarsch der Marschgruppe LR.6 über

Bielawy auf Lowicz zu sichern. Die Regimenter 6

und 46 bleiben auf demMarsch, I.R.6 übernimmt den Anfang der Division. Quelle: "Die Geschichte der 30. Infanterie Division 1939 - 1945" von Hans Breithaupt |

|

Der

Kommandeur, General Wittke, entschließt sich schnell: I.Bataillon greift

sofort aus Leczyca heraus nach Osten an und setzt sich in Besitz von Tum.

III./A.R. 30 und die in Stellung befindliche 3./66

unterstützen

den Angriff aus ihren derzeitigen Stellungen. Letzteres ist für die

Artillerie nur schwer möglich; nur zwei der leichten Batterien sind zu

der fast 90 Grad fordernden Schwenkung in der Lage und nur der Regimentsgefechtsstand

übersieht klar das Angriffsfeld des I. Bataillons. Doch schnell werden

Abteilungsgefechtsstand und Rufbatterie dorthin verlegt, und um 16.30

bricht das I. Bataillon (ohne die westlich Leczyca eingesetzte 3.

Kompanie) zum Angriff vor. In den sumpfigen Wiesen ist das Vorankommen

sehr erschwert. Die Unterstützung der Artillerie ist nur schwach, der

Munitionsmangel macht sich bereits sehr bemerkbar. Aber der direkte Beschuß

zweier schwerer Haubitzen der 3./66

zerschlägt auch den härtesten Widerstand, und als das Bataillon nach

stundenlangem Vorarbeiten mit Hurra und Hornsignal zum Einbruch ansetzt, hält

der Gegner nur noch kurz dem Kampf mit Bajonett und Handgranate stand.

Quelle: "Die Geschichte der 30. Infanterie Division 1939 - 1945" von Hans Breithaupt |

| Ion

Valeriu Emilian erste Begegegnung mit General Wittke:

Auf den ersten Blick sehe ich, daß ich einen preußischen Offizier bester

Schule vor mir habe. Korpulent und massig, jedoch nicht dick, energische

Gesichtszüge, forschender, aber nicht strenger Blick, das EK I des ersten

Weltkrieges mit der Kaiserkrone und der dazugehörigen Spange von 1939

an die Brust geheftet, ist General Wittke der einzige in seinem Stab, der

Sporen trägt. Er ist überhaupt nicht zurückhaltend und wirkt eher

sympathisch. Als erstes spricht er von seiner bewundernden Achtung für

unseren Oberst Christea und für die Kalaraschien, von denen er weiß, daß

sie Soldaten des Wechseldienstes sind, die mit ihrem eigenen Pferd dienen. Quelle:

"Der phantastische Ritt" von Ion

Valeriu Emilian |

Ab Ende 1939 wurde er Kommandeur der 170. Infanterie-Division, die er bis Februar 1942 führte. Anschließend war er General z.b.V. in der Heeresgruppe Süd und dann der HGr B bis 1943. Am 31. Oktober wurde Wittke als Generalleutnant aus dem Militärdienst verabschiedet.

Quelle: Wikipedia

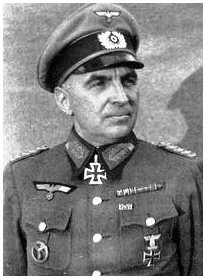

* 5. März 1892 in Berlin-Neukölln;

† 7. Dezember 1962 in Bamberg war ein

deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg.

* 5. März 1892 in Berlin-Neukölln;

† 7. Dezember 1962 in Bamberg war ein

deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg.

Sander trat am 1. Oktober 1910 als Fahnenjunker in das 1. Posensche Feldartillerie-Regiment Nr. 20 ein. Im 3. Ostpreußischen Feldartillerie-Regiment Nr. 79 diente er während des Ersten Weltkriegs. Weiter fungierte er unter anderem auch in der 8. Armee als Batterieoffizier.

Nach Kriegsende wechselte Sander in den Polizeidienst und arbeitete unter anderem an der Polizeischule Potsdam-Eiche und an der Polizeischule Brandenburg. Als Major der Polizei arbeitete er ab 1. Oktober 1929 in der Polizeiverwaltung von Berlin.

1935 wurde Sander in die Wehrmacht als Oberstleutnant übernommen. Er gehörte erst zum Stab der 1. Panzer-Division in Weimar und ab 1936 zum Artillerie-Regiment 73 und dann zum Artillerie-Regiment 74. Am 10. November 1938 wurde er Kommandeur vom Artillerie-Regiment 80 in Cottbus. Am 8. Januar 1942 ernannte man Sander zum Kommandeur der 170. Infanterie-Division. Nachdem er 1943 sein Kommando abgab, wurde er Kommandeur der 245. Infanterie-Division.Quelle: Wikipedia

* 31. Dezember 1890 in Schweidnitz;

† 25. Oktober

1960 in Göttingen war ein deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im

Zweiten Weltkrieg. Göttingen,

Stadtfriedhof. W 30-Grab 364.

* 31. Dezember 1890 in Schweidnitz;

† 25. Oktober

1960 in Göttingen war ein deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im

Zweiten Weltkrieg. Göttingen,

Stadtfriedhof. W 30-Grab 364.

Krause trat am 13. Januar 1909 als Fahnenjunker in das 3. Schlesische Infanterie-Regiment Nr. 156 ein. Nach seiner Ernennung zum Fähnrich am 18. Juli 1909 sowie seiner Beförderung zum Leutnant am 16. Juni 1910 wurde er mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs zunächst als Zugführer verwendet. Ab 20. September 1914 war er dann Adjutant im I. Bataillon seines Regiments. Nach einer Verwundung am 11. November 1914 und Lazarettaufenthalt teilte man Krause dem Ersatz-Bataillon zu und beförderte ihn am 18. Dezember 1915 zum Oberleutnant. Als socher fungierte er als Kompanieführer bis 1. Dezember 1916. Die kommenden zwei Monate versetzte man ihn als Adjutant zu 23. Infanterie-Brigade. Für einen Monat kommandierte er dann die MG-Kompanie seines Stamm-Regiments, bevor er schließlich als Adjutant zur 22. Reserve-Infanterie-Brigade versetzt wurde. Hier sollte er bis über das Kriegsende hinaus verbleiben.

Vom 1. Mai 1919 bis 1. Januar 1921 führte Krause im Garde-Landesschützen-Korps von Neufville eine Kompanie. Nach deren Auflösung kam Krause zur Reichswehr und diente auf verschiedenen Posten im 17. Infanterie-Regiment. Nach weiteren Posten in der Wehrmacht wurde er am 10. Oktober 1939 Kommandeur der Infanterie-Schule in Döberitz. Ab 1. Oktober 1942 kommandierte er die 14. Infanterie-Division und ab 25. Februar 1943 die 170. Infanterie-Division. Nach kurzem Aufenthalt in der Führerreserve diente Krause vom 15. Juli 1944 bis 15. Oktober 1944 als Kommandeur der 462. Infanterie-Division. Bis Ende des Krieges mit weiteren Führungsaufgaben betraut, kam er bei der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft. Er wurde am 27. Juni 1947 in die Freiheit entlassen.

Quelle: Wikipedia

* 21. Dezember 1892 in Brück;

† 24. September 1984 in Lage war ein

deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg sowie Lehrer.

* 21. Dezember 1892 in Brück;

† 24. September 1984 in Lage war ein

deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg sowie Lehrer.

Als Zweitgeborener mit insgesamt drei Geschwistern war sein Vater Schleusenmeister Johann Friedrich Franz Griesbach. Nach Besuch der Volksschule in Putlitz, Westprignitz lernte er von 1907 bis 1910 in der Präparandenanstalt in Genthin. Dort studierte er am Lehrerseminar bis 1913 und schloss mit der ersten Lehrerprüfung ab.

Griesbach trat am 1. April 1914 in das Infanterie-Regiment „Prinz Louis Ferdinand von Preußen“ (2. Magdeburgisches) Nr. 27 als Einjährig Freiwilliger ein. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam er mit seinem Regiment an die Front und wurde hier am 23. August 1916 zum Leutnant der Reserve befördert. Im Kriegsverlauf erlitt er eine Gasvergiftung und wurde viermal verwundet sowie einmal verschüttet.

Nach Ende des Krieges verließ er die Armee und legte 1920 die zweite Lehrerprüfung ab. Danach arbeitete er in der Provinz Sachsen als Lehrer. Sein Bruder Georg Erich (1902-1943) arbeitete ebenfalls als Lehrer.

1936 wurde er reaktiviert und in die Wehrmacht übernommen. Nach seiner Stabsausbildung in Königsbrück 1940 kommandierte er als Major im August 1940 das Infanterie-Ersatz-Bataillon 467. Im weiteren Verlauf des Kriegs diente er im Infanterie-Regiment 391 und im Infanterie-Regiment 399 der 170. Infanterie-Division. Als Oberst und Kommandeur des Infanterie-Regiments 399 erhielt er im Mai 1943 für seine Leistungen in der Zweiten Ladoga-Schlacht vor Leningrad das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Am 15. Februar 1944 ist Griesbach mit der Führung der 170. Infanterie-Division beauftragt worden und wurde bereits einen Tag später schwer verwundet. Ende April 1945 geriet er noch im Lazarett in Brandenburg an der Havel in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er am 21. Oktober 1949 entlassen wurde.

Quelle: Wikipedia

* 7. Juni 1898 in Burg an der Wupper im Landkreis Lennep, Rheinprovinz;

†

14. Dezember 1987 in Nordhorn, Niedersachsen war ein deutscher Offizier,

zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg

* 7. Juni 1898 in Burg an der Wupper im Landkreis Lennep, Rheinprovinz;

†

14. Dezember 1987 in Nordhorn, Niedersachsen war ein deutscher Offizier,

zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg

Haß trat während des Ersten Weltkriegs am 12. August 1916 als Fahnenjunker in das Reserve-Jäger-Bataillon Nr. 1 ein. Von Februar bis Ende Juni 1917 folgte die Kommandierung an die Kriegsschule Döberitz und im Anschluss daran kam er mit seinem Bataillon an die Front. Verletzungsbedingt befand er sich im August 1917 im Lazarett, dann wieder an der Front, wo er am 20. Juli 1918 zum Leutnant befördert wurde. Nach Kriegsende, Rückführung in die Heimat und Demobilisierung schloss er sich kurzzeitig dem Freikorps Yorck an und wurde dann in die Reichswehr übernommen.

Als Bataillonskommandeur im Infanterie-Regiment 57 der 9. Infanterie-Division diente er im Westfeldzug und dann im Deutsch-Sowjetischen Krieg. Ab dem 27. Oktober 1941 wurde Haß zum Kommandeur vom Infanterie-Regiment 57 ernannt. Seit dem 5. November 1943 wurde er in die Führerreserve versetzt und besuchte einen Divisionsführerlehrgang in Berlin. Im Anschluss betraute man Haß ab dem 30. Januar 1944 mit der stellvertretenden Führung der 11. Infanterie-Division. Er befehligte die Einheit bis zum Februar 1944. Ab dem 16. Februar 1944 mit der Führung der 170. Infanterie-Division beauftragt, wurde Haß am 1. Juni 1944 als Generalmajor Divisionskommandeur. Haß geriet nach Kriegsende in britische Kriegsgefangenschaft, aus der er im Juli 1947 entlassen wurde.

Quelle: Wikipedia

Generalmajor

Franz Eccard von Bentivegni (18.7.1896 - 4.4.1958)

Bentivengi trat am 22. Juni 1915 als Fahnenjunker in das 2. Garde-Feldartillerie-Regiment ein und wurde dort am 11. Mai 1916 zum Leutnant befördert. Vom 5. Juli bis 31. August 1916 erfolgte seine Kommandierung an die Feldartillerie-Schule Jüterbog. Im Anschluss daran war Bentivegni mit seinem Regiment an der Westfront im Einsatz. Am 6. April 1918 wurde er verwundet und verbrachte die Folgezeit bis 30. April 1918 im Lazarett in Namur. Nach seiner Genesung wurde er dem Ersatz-Bataillon zugeteilt.

Bentivegni wurde nach Kriegsende zunächst als Adjutant im III. Bataillon seines Stammregiments verwandt, versah kurzzeitig Dienst im Reichswehr-Artillerie-Regiment 26 und kam dann in das Reichswehr-Artillerie-Regiment 15.

In der Weimarer Republik wurde er in die Reichswehr übernommen und war von 1920 bis 1935 dort tätig. Seit 1936 war er Major der Wehrmacht, ab 1938 in der 26. Infanteriedivision.

1939-1944 war sein Wirkungskreis die Spionageabwehr, hier war er Oberstleutnant bzw. Oberst i. G. und Leiter der Abwehr III im Oberkommando der Wehrmacht (OKW), Amt Ausland/Abwehr.

Die Abteilung gliederte sich wie folgt:

Bentivegni leitete am 4. November 1939 eine Konferenz in der Hacketäuer-Kaserne in Köln-Mülheim, wo der Einsatz der Geheimen Feldpolizei (GFP) im so genannten Polen-Feldzug analysiert wurde. In seiner Eröffnungsrede verdeutlichte Bentivegni den Auftrag der GFP, das Feldheer geheimpolizeilich zu überwachen, so der deutsche Historiker Klaus Gessner in seiner Dissertation über die GFP.

1944 war er Generalmajor und Kommandeur der 170. bzw. der 81. Infanterie-Division, ab 30. Januar 1945 Generalleutnant.

Es gibt bestätigte Beweise, dass die Geheime Feldpolizei aktiven Anteil an dem Massenmord an sowjetischen Juden in Babi Jar hatte.

In der UdSSR wurde er als Kriegsverbrecher zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt und 1955 als Nichtamnestierter der Bundesrepublik ausgeliefert.[1]

Über eine Verurteilung in der Bundesrepublik und sein weiteres Leben ist nichts bekannt.

Quelle: Wikipedia

Oberst Johannes Arndt (7.10.1906 - 6.7.1944)

Oberst Johannes Arndt hatte bereits vor Sewastopol hervorragende Leistungen vollbracht und übernahm das Grenadier-Regiment 391 in einer krisenhaften Zeit an der Leningrader Front. Der russische Großangriff am 15.1.1944 brachte bedrohliche Lagen, denn der Russe versuchte, durch einen gleichzeitigen Stoß aus Leningrad und dem Oranienbaumer Kessel die Leningradfront der deutschen Heeresgruppe Nord zum Einsturz zu bringen. Johannes Arndt verhinderte südlich Leningrad durch seine Tapferkeit und Entschlossenheit die Einschließung zweier deutscher Divisionen. Die 126. Infanterie-Division und die 9. Luftwaffen-Feld-Division konnten sich zurückziehen, da dem XXX. Gardekorps der 42. sowjetischen Armee der Durchbruch bei der 170. Infanterie-Division nur bis zu einer Tiefe bis zu 2,6 km gelang. Dadurch wurde wertvolle Zeit gewonnen, Reserven heranzuführen."

Für diese wichtige Tat zur Stabilisierung der Heeresgruppe Nord erhielt Johannes Arndt am 23.02.1944, als Oberstleutnant und Kommandeur des Grenadier-Regiments 391, das Ritterkreuz.

Quelle: Historic

Generalmajor Richard Daniel (24.12.1900 -

4.5.1986)

Richard Daniel wurde am 24.12.1900 in Anspach im Taunus im Kreis Usingen in

Hessen-Nassau geboren.

Nach seiner schulischen Ausbildung trat er am 16.04.1916 der Kaiserlichen Armee

bei und besuchte zunächst die Unteroffizier-Vorschule in Annaburg, bzw. ab dem

17.04.1918 die Unteroffizier-Schule in Treptow a.d. Rega. In diese Zeit fällt

am 07.06.1919 die Beförderung zum Gefreiten.

Anschließend wechselt er am 04.09.1919 in das Reichswehr-Infanterie-Regiment

18, bzw. am, 28.09.1919 in das Reichswehr-Infanterie-Regiment 76. Am 30.09.1919

erfolgte seine Verabschiedung aus der Reichswehr, woraufhin er am 01.10.1919 der

Polizei beitrat.

Dort versah er bis zum 15.10.1935 seinen Dienst bei der Ordnungspolizei in

Hamburg und wurde in dieser Zeit am 01.04.1924 zum Polizei-Leutnant, am

01.07.1927 zum Polizei-Oberleutnant und am 01.10.1933 zum Polizei-Hauptmann befördert.

Weiterhin besuchte er vom 23.04.1923 bis zum 16.06.1923 einen Offiziers-Lehrgang

in Hamburg und vom 15.05.1931 bis zum 06.06.1931 einen Sport-Lehrgang ebenfalls

in Hamburg. Vom 23.04.1935 bis zum 06.05.1935 ist er gleichzeitig beim

Artillerie-Regiment "Rendsburg" auf dem Truppenübungsplatz

Altengrabow.

Mit Einführung der Wehrhoheit trat Daniel am 15.10.1935, im Range eines

Hauptmannes, der neuen Wehrmacht bei und erhielt zunächst den Posten eines

Kompaniechefs im Infanterie-Regiment 46. Dort übernimmt er am 12.10.1937 das

Kommando über die 6. und am 10.11.1938 über die 3. Kompanie des Regiments.

Mit Beginn des Feldzuges gegen Polen erhält Daniel das Kommando über das

Ersatz-Bataillon des Regiments und wird bereits einen Monat später Kommandeur

des I. Bataillons des Infanterie-Regiments 401. Betraut mit diesem Posten erhält

er am 01.03.1940 die Beförderung zum Major.

Am 20.01.1942 wird er mit der Führung des Infanterie-Regiments 391 beauftragt,

dessen Kommando er mit der Beförderung zum Oberstleutnant am 01.04.1942 übernimmt.

Als Oberstleutnant und Kommandeur des Infanterie-Regiments 391 der 170.

Infanteriedivision, Bestandteil der 17. Armee, erhielt er am 25.07.1942 das

Ritterkreuz.

Nachdem er am 30.11.1942 zum Obersten befördert wird, kommt er am 14.02.1943 in

die Führerreserve des OKH. Danach kehrt er als Kommandeur zum nunmehrigen

Grenadier-Regiment 391 zurück, bis er am 05.10.1943 erneut in die Führerreserve

versetzt wird.

Vom 06.11.1943 bis zum 10.07.1944 ist er Ausbildungsoffizier für

Regiments-Kommandeure im Lehr-Stab der Infanterieschule Döberitz und wird

daraufhin für 5 Tage in die Führerreserve versetzt.

Dem schließt sich die Führung der 546. Sperr-Division, bzw. am 19.07.1944 der

45. Grenadier-Division an. Unter Beförderung zum Generalmajor erhält er am

01.10.1944 das Kommando über die 45. Grenadier-Division, die später in 45.

Volks-Grenadier-Division umbenannt wird. In Ausübung seines Kommandos wird er

am 18.03.1945 verwundet und erlebt das Kriegsende im Lazarett. Für seine

bisherigen Leistungen als Divisionskommandeur erhält er am 0.04.1945 das

Eichenlaub zum Ritterkreuz.

Die Zeit bis zum 20.07.1947 verbringt er in englischer Kriegsgefangenschaft.

Quelle: Ritterkreuzträger 1939-1945

Der Werdegang unserer 170. Infanterie - Division

Die Division wurde Ende November 1939 aufgestellt und bis 1.12.1939 auf den

Truppenübungsplatz Munster - Lager zusammengezogen um dort die

Verbandsausbildung durchzuführen.

Die Division unter Führung von

Generalleutnant Wittke, bestand damals aus dem Divisions – Stab, zwei

Infanterie Regimentern und einer selbstständigen Artillerie – Abteilung.

Nachdem die Verbandsausbildung auf dem

Truppenübungsplatz Munster – Lager beendet war, wurde die Division in den Raum

Bremen / Verden verlegt. In diesem Versammlungsraum wurde sie voll ausgerüstet

und die Ausbildung fortgesetzt. Es fanden größere Übungen statt, besonders

Verladeübungen für motorresierte Transporte. Bei allen Einheiten wurde

Abschluss – Besichtigungen abgehalten.

Mitte Mai 1940 wurde die Division

aus Dänemark herausgezogen, sammelte in Schleswig – Holstein und verlegte

nach einigen Tagen in den Raum Aachen. Von dort aus marschierte die Division über

Holland, Belgien und Westfrankreich bis in die Vororte von Paris. Dieser ganze

Marsch fand ohne Kampfhandlungen statt.

Anfang Februar ging es im

Eisenbahntransport in den Raum Einbeeck, Seesen, Göttingen, Hildesheim. Hier

wurde die Division voll aufgefüllt und für ihre neuen Aufgaben im Osten

vorbereitet-

Im April 1941 begann die Verladung

im Eisenbahn – Transport nach Rumänien. In der Zeit bis zum Beginn des

Russlandfeldzuges fand die Division als Lehrtruppe im Raum Buzau Verwendung.

Nach einer kurzen Kampfpause als Küstenschutz

in Feodosija wurde das Artillerie Regiment als erster der Division über

Ssimforopol, Jalta nach Sewastopol in Marsch gesetzt. Kurz vor Weihnachten 1941

Einsatz der Division bei Sewastopol, um dort die Entscheidung zu erzwingen. Während

der erfolgreichen Kämpfe landete der russe zwischen Weihnachten und Neujahr im

Raum Feodosija – Kertsch. Die Division wurde daraufhin aus der Sewastopolfront

herausgezogen und in Eilmärschen in den Raum Feodosija überführt.

Im Januar 1942 Schlacht bei

Feodosila. Die Division erobert unter Führung von Generalleutnant Sander nach

schweren Kämpfen zum zweiten Male die Stadt. Anschließend wurde sie zum Teil

in die Parpatschstellung, wo sie gute Erfolge hatte, zum anderen Teil zum Küstenschutz

bei Feodosija eingesetzt. Im Mai 1942 Durchbruchskämpfe durch die

Parpatschstellung. Verfolgungskämpfe auf der Halbinsel Kertsch. Nach Abschluss

der Kamfhandlungen um die Halbinsel Kertsch wurde die Division im Landmarsch an

den Südteil der Sewastopolfront verlegt.

Im Juni 1942 nimmt die Division an

dem Kampf um die Festung Sewastopol teil. Hierbei sind besonders der Sturm auf

die Sappuhn – Höhen und die Eroberung der Halbinsel Chersones hervorzuheben.

Nach dem Fall von Sewastopol Sicherung der Halbinsel Krim und im August

Verlegung der Division im Eisenbahn-Transport an den Nordabschnitt in die Gegend

von Tossno.

Von April 1943 bis Januar 1944

Einsatz vor Leningrad in dem Abschnitt Krassnoje – Sselo. Im Januar 1944

Zur Ablösung einer ostpreußischen Division im Juni 1944 wird die Division in

den Raum Gorodenka verlegt. Dieser Abschnitt war außerordentlich sumpfreich.

Die Versorgung musste über einen 15 km langen

Knüppeldamm und durch eine Feldbahn sichergestellt werden. Größere

Kampfhandlungen fanden dort nicht statt.

Anfang Juli 1944 wird die Division im Eisenbahn-Transport zur Heeresgruppe Mitte

verlegt. Für den größten Teil der Division begann dort die Kämpfe im Raum

Molodezno während der restliche Teil infolge der inzwischen erfolgter Besetzung

der Bahnlinie bereits in Wilna ausgeladen wurde und dort die Kämpfe um den

festen Platz Wilna sowie der Ausbruch aus der Stadt mitmachte.

|

Datum |

Heeresgruppenkommado |

Armee |

Armeegruppe |

Orte |

| 12.1939-05.1940 | Aufstellung WK. X | Munsterlager | ||

| 06.1940 | Reserve | OKH | Dänemark | |

| 07.1940 | XXXII | 16. Armee | A | Lille |

| 08.1940-10.1940 | XXXII | 9. Armee | A | Nord Frankreich |

| 11.1940-01.1941 | XXXXIII | 9. Armee | A | Nord Frankreich |

| 02.1941 | Reserve | 9. Armee | A | Nord Frankreich |

| 03.1941-04.1941 | LII | 11. Armee | C | Deutschland |

| 05.1941 | Heeresmission Rumänien | OKH | Ploesti | |

| 06.1941 | LIV | 11. Armee | Süd | Pruth, Jassy |

| 07.1941-08.1941 | XXX | 11. Armee | Süd | Odessa |

| 09.1941 | Reserve | 11. Armee | Süd | Berislaw |

| 10.1941 | 3. rum. Armee | 11. Armee | Süd | Perekop |

| 11.1941-01.1942 | XXXXII | 11. Armee | Süd | Krim |

| 02.1942-07.1942 | XXX | 11. Armee | Süd | Sewastopol |

| 08.1942 | Reserve | Nord | Leningrad | |

| 09.1942 | XXVI | 18. Armee | Nord | Leningrad |

| 10.1942 | XXVI | 11. Armee | Leningrad | |

| 11.1942 | XXX | 18. Armee | Nord | Leningrad |

| 12.1942 | LIV | 18. Armee | Nord | Leningrad |

| 01.1943-02.1943 | XXVI | 18. Armee | Nord | Leningrad |

| 03.1943-01.1944 | L | 18. Armee | Nord | Leningrad |

| 02.1944 | LIV | 18. Armee | Nord | Leningrad |

| 03.1944-04.1944 | Reserve | Narwa | Nord | Narwa |

| 05.1944 (Kgr.) | XXXXIII | Narwa | Nord | Narwa |

| 06.1944 | XXVI | Narwa | Nord | Peipus See |

| 07.1944 | XXXIX | 4. Armee | Mitte | Wilna |

| 08.1944-10.1944 | XXXXI | 4. Armee | Mitte | Suwalki |

| 11.1944-1.1945 | VI | 4. Armee | Mitte | Suwalki |

| 02.1945-03.1945(Kgr.) | XXXXI | 4. Armee | Nord | Ostpreußen |

| 04.1945 | VI | Ostpreußen | Hela |

Nach unserer Ansicht

steht das in dem Wappen enthaltene Schwert, bei dem es sich auch um einen

Dolch handeln könnte, vermutlich als Symbol für die Stärke und Kampfkraft

der Division. Die Formgebung der beiden miteinander verbundenen Bögen

wiederum erinnert an den stilisierten Bug eines Wikingerschiffes, der mit

einem Drachenkopf geschmückt ist. Wenn diese Assoziation zutrifft, dann soll

dies vielleicht ein Hinweis darauf sein, daß viele Soldaten der Division bei

ihrer Aufstellung aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen stammten,

also aus Norddeutschland. Ein Hinweis auf die Herkunft der ersten

Divisionsangehörigen findet sich auf Seite 7 der von Hennecke Kardel verfaßten

Divisionschronik. (Eine

Abteilung des Artillerie-Regimentes, die schon am Polenfeldzug teilgenommen

hatten, wurden aus Ostpreußen zugeführt, die Panzerjäger-Abteilung

aus Sachsen.

Damit waren die

landsmannschaftlichte Zusammensetzung der Division bestimmt.

Schleswig-Holsteiner,

Hamburger und Niedersachsen sollten es sein die in den sechs langen

Kriegsjahren die Reihen der Division immer wieder auffüllten).

Allerdings möchten wir Ihnen

nicht vorenthalten, daß die 170. Infanterie-Division anscheinend den

Spitznamen „Arschbackendivision“ führte, wie man uns mitteilte. Diese

inoffizielle Bezeichnung ist vielleicht auf die Form des Wappens zurückzuführen,

die durchaus gewisse Assoziationen erlaubt. Vermutlich handelte es sich um

einen Ausdruck des zynischen Humors, mit dem Soldaten im Kampfeinsatz oft

versuchen, ihren traumatisierenden Erlebnissen entgegenzuwirken, also um eine

Art psychologischen Schutzmechanismus.

Wer mir weitere Informationen

zur Entstehung der 170. Infanterie-Division und dem Divisionswappen machen

kann, kann sie mir doch bitte zukommen lassen.

Bin an alles interessiert, was

diese Einheit betrifft.

Hier nun die plausibelste Darstellung, was das Divisionswappen der 170.

Infanterie-Division zu bedeuten hat.

Von Herrn Schmitke habe ich erfahren,

daß er sich vor längerer Zeit mit einem Veteran des

Artillerie Regiments 240 unterhielt und dieser ihm das Divisionszeichen erklärte.

Wenn

man sich das Divisionzeichen genauer betrachtet, sieht man ein großgeschriebenes W

und dieses soll für den ersten

Divisions-Kommandeur

Generalmajor Wittke stehen.

Nach unserer Ansicht

steht das in dem Wappen enthaltene Schwert, bei dem es sich auch um einen

Dolch handeln könnte, vermutlich als Symbol für die Stärke und Kampfkraft

der Division. Die Formgebung der beiden miteinander verbundenen Bögen

wiederum erinnert an den stilisierten Bug eines Wikingerschiffes, der mit

einem Drachenkopf geschmückt ist. Wenn diese Assoziation zutrifft, dann soll

dies vielleicht ein Hinweis darauf sein, daß viele Soldaten der Division bei

ihrer Aufstellung aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen stammten,

also aus Norddeutschland. Ein Hinweis auf die Herkunft der ersten

Divisionsangehörigen findet sich auf Seite 7 der von Hennecke Kardel verfaßten

Divisionschronik. (Eine

Abteilung des Artillerie-Regimentes, die schon am Polenfeldzug teilgenommen

hatten, wurden aus Ostpreußen zugeführt, die Panzerjäger-Abteilung

aus Sachsen.

Damit waren die

landsmannschaftlichte Zusammensetzung der Division bestimmt.

Schleswig-Holsteiner,

Hamburger und Niedersachsen sollten es sein die in den sechs langen

Kriegsjahren die Reihen der Division immer wieder auffüllten).

Allerdings möchten wir Ihnen

nicht vorenthalten, daß die 170. Infanterie-Division anscheinend den

Spitznamen „Arschbackendivision“ führte, wie man uns mitteilte. Diese

inoffizielle Bezeichnung ist vielleicht auf die Form des Wappens zurückzuführen,

die durchaus gewisse Assoziationen erlaubt. Vermutlich handelte es sich um

einen Ausdruck des zynischen Humors, mit dem Soldaten im Kampfeinsatz oft

versuchen, ihren traumatisierenden Erlebnissen entgegenzuwirken, also um eine

Art psychologischen Schutzmechanismus.

Wer mir weitere Informationen

zur Entstehung der 170. Infanterie-Division und dem Divisionswappen machen

kann, kann sie mir doch bitte zukommen lassen.

Bin an alles interessiert, was

diese Einheit betrifft.

Hier nun die plausibelste Darstellung, was das Divisionswappen der 170.

Infanterie-Division zu bedeuten hat.

Von Herrn Schmitke habe ich erfahren,

daß er sich vor längerer Zeit mit einem Veteran des

Artillerie Regiments 240 unterhielt und dieser ihm das Divisionszeichen erklärte.

Wenn

man sich das Divisionzeichen genauer betrachtet, sieht man ein großgeschriebenes W

und dieses soll für den ersten

Divisions-Kommandeur

Generalmajor Wittke stehen.

Wichtiger Hinweis: Diese Seite

verherrlicht nicht die Ereignisse des 2. Weltkriegs, sie soll rein objektiv den

Verbleib meiner Verwandten schildern.

COPYRIGHT © 2008 ostvermisste-1944 /H.F.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und

Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieser Homepage darf in irgendeiner

Form ohne schriftliche Genehmigung von Hagen Friedrich reproduziert werden oder

unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder

verbreitet werden.